特別展「燕子花図屏風の茶会-昭和12年5月の取り合わせー」が、東京・南青山の根津美術館で4月16日から開催されています。

今回の特別展で展示される美術工芸品の中でも白眉と言える国宝「燕子花図屏風」は、毎年、季節が春から初夏へと移り変わる4月~5月、根津美術館の庭園にある燕子花(かきつばた)が一斉に開花する時期に合わせて、1か月間限定で展示されてきました。

ところが足かけ3年にわたるコロナ禍のため、一昨年は中止、昨年は一週間のみの開催を余儀なくされました。今回は3年ぶりの、例年通りの開催となっています。

この特別展は、茶人でもあった実業家の根津嘉一郎(初代)が昭和12年5月に開催した茶会を再現したものです。

当時の茶事の流れに沿って見ていくと、展示されている数々の美術品から亭主・根津嘉一郎の趣向が感じられるような、奥行きの深いものとなっています。

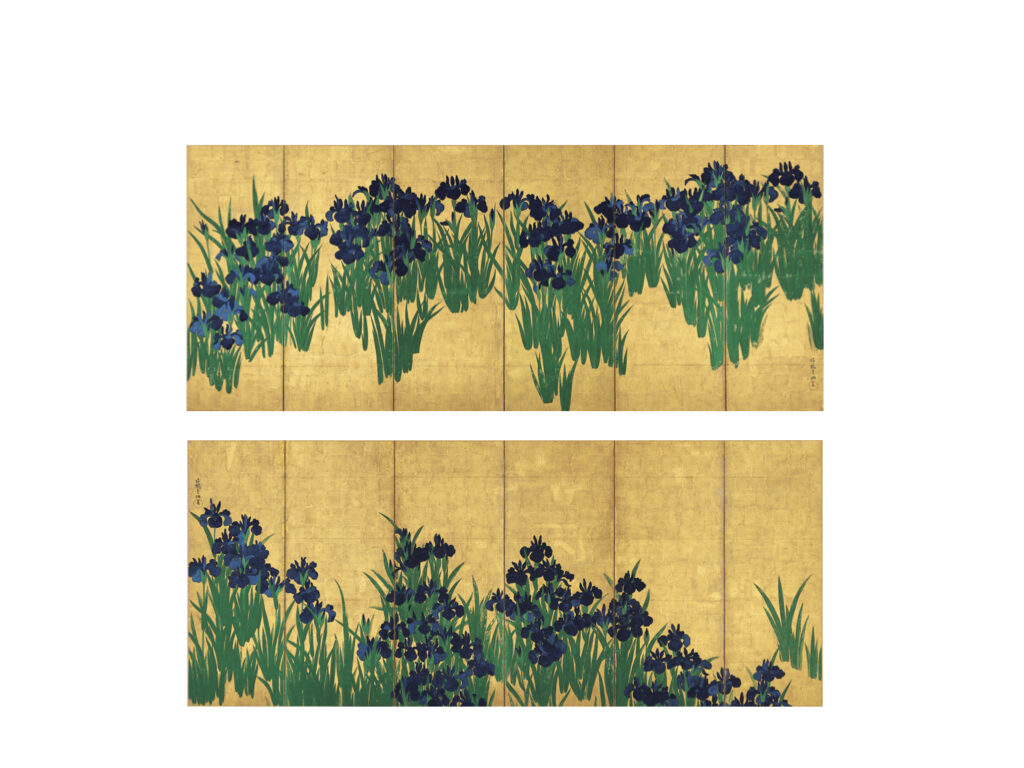

尾形光琳(1657~1716)の代表作「燕子花図屏風」は、燕子花の群生を、約1000枚の金箔を貼った縦150.9cm・横338.8cmの六曲一双屏風に群青と緑青の二種の絵具のみを使って大胆に描いています。

歴史の教科書にもよく写真が掲載されていますので、作品についてご記憶にある人も少なくないと思います。

ただ、美術館で実物を目の当たりにしてみると、屏風から空間を柔らかに彩るような独特の風格と威厳が感じられます。加えて、今まで写真で見ていたように屏風を真正面から見るだけでなく、さまざまな角度から鑑賞することによって全く違った表情を見せることに気がつかされました。

例えば、少し斜めから見ると、リズミカルにならんだ燕子花のモチーフが遠近感を以て捉えられます。そこから対角側に移動し、見る角度を変えてみると屏風はまた違った風景を見せ、さらにその残像を脳裏に保留しながら正面に戻って再び屏風の全景を見ると、今まで頭の中にあったイメージとは全く違う風景を見せるのです。

題材は平安時代の歌物語のひとつ『伊勢物語』の第九段「東下り」の「八橋」の場面とされており、光琳はしばしば、この燕子花を意匠とした作品を手がけています。

この九段では一つの有名なエピソードがあります。

三河の国の八橋という地で、この物語の主人公とされている在原業平一行が都を離れ関東に向かう旅の途中で休息していると、そこに燕子花がとても綺麗に咲いていました。

それを見て、同行のある者が業平にこう言いました。

「かきつばた、という五文字を句頭に置き、旅の心を歌に詠んでくれ」

それを聞いて、業平は

から衣

きつつなれにし

つましあれば

はるばる来ぬる

たびをしぞ思ふ

と詠みました。

歌の大意は「(何度も着て身になじんだ)唐衣のように、長年なれ親しんだ妻であるから、(その妻を都に残したまま)はるばる来てしまった旅(のわびしさ)を、しみじみと思うよ」。都から遠く離れた地で、長く連れそった妻を恋しく思う歌です。業平の寂しさが伝わってきますね。

現代の私たちからしてみれば、人に乞われて歌を詠むだけでも難しそうに思えますが、その求めに応じて「かきつばた」という五文字を句頭に置き、自分の心情を込めた歌を即興で返すなど、なんと雅やかなことではないでしょうか。

実は業平自身が東下りをしたという事実や、八橋の場所も明確ではありませんが、こうした物語からも、中国文化から脱却し、日本独自の国風文化が醸成されつつあった時代の空気が、現代の私たちにも感じられます。

今回の特別展では、円山応挙筆の重要文化財「藤花図屏風」、作者不明ながら、とても魅力的な「吉野図屏風」、重要文化財「鼠志野茶碗 山の端」、茶人・小堀遠州作「一重桐竹花入 藤浪」なども展示されています。

今年の会期は5月15日まで。次回の公開は、また1年後になりますが、最近のコロナ禍の影響により来年の開催がどうなるかは定かではありません。そのため、この国宝「燕子花図屏風」を鑑賞できる機会は、非常に限られております。

実物を現地で見ることの貴重さを、取材した筆者も改めて感じました。

美術にご関心のある方は、ぜひこの機会を逃さずご覧いただくよう、お薦めします。

なお根津美術館では、新型コロナウイルス感染拡大防止策の一環として、全ての入館者を対象とする、「オンライン日時指定予約制」を導入しております。

出かける前にパソコン、スマートフォンなどでの予約が必要なので、注意が必要です。

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。