死の瀬戸際で異常な出来事を目の当たりにする、いわゆる「臨死体験」に足を踏み入れる人は多くいます。

1991年のギャラップ世論調査では、驚くべきことに、米国の成人人口の5%がこういった現象に遭遇していることが明らかになりました。

また、2019年に35か国の1,000人以上を対象に実施された調査では、参加者の10%が臨死体験を経験していることが分かりました。

この死にゆく脳と意識が引き起こす相互作用に魅せられる世界中の研究者が、生命の向こう側に広がる謎に思索を深めています。

死にゆく患者で意識に関連する脳内活動が急増

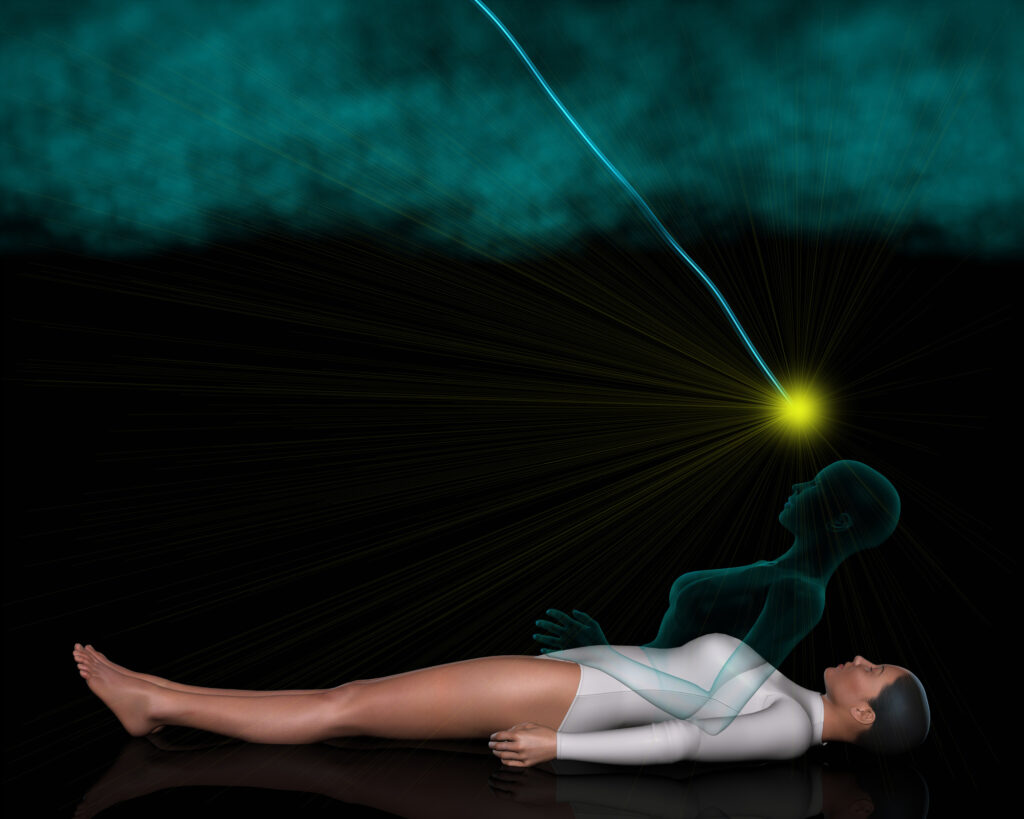

臨死体験中には、幽体離脱が起こることもあれば、亡くなった愛する人や全能者、その他の霊的存在と出会うこともあります。

また、トンネルや通路を通り抜けたり、走馬灯のようにこれまでの人生を振り返ったり、喜びや平和を感じることもあります。

神経学博士のジモ・ボルジギン氏は、これらの体験は非常に明快で、「現実よりも現実的」ですらあると説明しています。

最近、ボルジギン氏が率いたミシガン大学の研究チームが、臨死体験に関する研究を米国科学アカデミー紀要に発表しました。彼らの発見は、死にゆく脳と意識との興味深い関係性に光を当てています。

研究では、心停止により死亡した患者4人の脳波図が分析されました。人工呼吸器が取り外された後、そのうち2人が心拍数の上昇と、ガンマ波活動の急増を示しました。

ガンマ波はさまざまな認知プロセスに関わっており、注意、知覚、記憶、意識など、高次の脳機能と関連があると考えられています。また、さまざまな脳領域にわたる神経活動と情報統合を調整する役割も果たします。

このガンマ波活動の急増は、脳の側頭葉、頭頂葉、後頭葉が交わる部分で検出されました。「ホットゾーン」と呼ばれるこの脳領域は、意識活動と強く結びついており、夢や幻覚、変性意識などとも関連しています。

また、学術誌「Frontiers in Neuroscience」 に掲載された別の研究によると、臨死体験は、知覚、注意、記憶などの認知機能に役割を果たす、13〜100Hzの高周波領域におけるニューロン活動の高まりと関連しています。

ボルジギン氏は以前、死のプロセスにおいて人間の脳内の特定領域が刺激されることで、心臓が止まった後でも意識が現れるという仮説を提唱していました。

同氏とそのチームは、上記の最近の研究によって、この仮説を裏付ける予備的証拠を得ることとなりました。

死にゆく脳での意識の回復、動物実験でも示される

心停止後に酸素が失われた動物の死にゆく脳でも、同様のガンマ波活動が記録されています。

ボルジギン氏とその研究チームらが行った2013年の研究では、心停止したラットの死にゆく脳内で一連の高周波が確認されました。

研究は、哺乳類が臨死体験中に一時的かつ著しい脳活動を起こすと結論づけており、哺乳類の脳が臨床死の状態でも情報処理能力を高めていることが示唆されました。

これらの発見に基づいた2015年の研究では、実験的に窒息させたラットの脳波図が分析されました。その結果、窒息が引き起こす皮質結合の大幅かつ長期的な強化に伴い、不整脈が起こるまでに多数の神経伝達物質の放出が増加することが発見されました。

また、仮死が脳と心臓の間の接続を開始することも発見されました。

窒息の初期段階には存在しない大脳皮質と心臓の間の電気信号が、進行段階において活発になることを示すエビデンスがあり、心拍数が遅くなり心臓の状態が悪化すると、その電気信号の強度が増します。

研究者らはさらに、心臓への信号伝達がブロックされると、心臓と脳の両方の生存時間が大幅に増加することにも注目しました。そうした発見は、脳からの信号への介入が、窒息時の心臓と脳の生存を延長するための効果的なアプローチとなる可能性があることを示唆しています。

死の間際に「人生がフラッシュバック」

一部の人々は、臨死体験中にこれまでの人生における出来事が目の前に浮かんでくると表現しています。この現象は「ライフレビュー」または「ライフリコール」と呼ばれています。

学術誌「Frontiers in Neuroscience」に掲載された2022年の研究は、この種の現象を裏付けています。

脳波測定装置を使用中に心臓発作で亡くなった87歳の患者を対象としたこの研究では、人間の死のプロセスにおける生きた脳活動が初めて観測されました。

研究者らは、患者の心停止の直前と直後に、記憶の想起に関与するガンマ振動の増加と、デルタ振動、シータ振動、アルファ振動、ベータ振動などの他の周波数帯域における変化を観察しました。

その結論として、死にゆく人が自分の人生をフラッシュバックする可能性が示唆されました。

研究の筆頭著者で、ルイビル大学病院の神経外科医であるアジマル・ゼマー博士は、プレスリリースで次のように述べています。

「これらの発見は、生命が正確にいつ終わるのか、ということに関する私たちの理解に疑問を投げかけます。それに伴って、臓器提供のタイミングなど、重要な疑問も浮かび上がります」

脳死から生還する人も

2021年4月、バンに轢かれたルイス・ロバーツ(18)さんは脳死と宣告されました。彼の家族は臓器提供のための書類を作成しましたが、臓器提供手術のほんの数時間前に、ロバーツさんはまばたきをし、自力で呼吸を始めました。

死の間際の精神状態と意識に関する最も広範な医学研究であるAWAREプロジェクトでは、米国、英国、オーストリアの15の病院から2,060件の心停止症例が調査されました。

4年にわたる研究によって、人間には臨死体験よりも広範に、独特な死の体験があることが分かりました。

また、心停止からの生存者は、さまざまな認知状態を経るのが一般的であり、そのうち約2%は心停止中にも完全な意識があることも分かりました。

これらの発見は、人間の意識が、臨床的に検出不可能な場合でも存在することを示唆しています。

研究者らは、多くの人が死に関連した強烈な体験をしているにもかかわらず、脳損傷の影響や鎮静剤の記憶回路への影響により、その体験を思い出せていない可能性があると考えています。

研究の筆頭著者は、 プレスリリースで次のように述べています。

「従来の認識に反して、死とは、重篤な病気や事故によって心臓が停止した後、肺の機能が停止した後、あるいは脳の機能が停止した後における特定の瞬間のことではなく、可逆的なプロセスなのかもしれません」

「このプロセスを元に戻そうとする時、それは心停止と呼ばれ、その試みが成功しなかった場合は死と呼ばれるのです」

ネイチャー誌に掲載された別の研究では、死後の動物の脳を再生できる可能性が実証されました。

2019年、イェール大学の研究者らは、生体外でブタの脳の微小循環と細胞機能を無傷で維持することに成功しました。栄養素の供給と代謝老廃物を除去を継続することで、回復プロセスを最大6時間持続させました。

ブタの死後最大1時間はかなりの数の脳細胞が生存していましたが、蘇生努力が行われなかった場合には、ほぼすべての脳細胞が死後10時間以内に死滅しました。

いっぽう、死の4時間後に蘇生活動が開始されれば、脳細胞はその後6時間は再び活性化し、なんと死後1時間の観察と同等のレベルにまで回復しました。

これまで、酸欠に対する脳の耐性は数分と想定されていましたが、この研究はその耐性が数時間に及ぶ可能性があることを示唆しています。

なぜ臨死体験が起こるのか

免疫学博士のシャラ・コーエン氏は、「死後に酸素レベルが低下するにつれて脳が過剰に興奮し、ニューロンの活性化を増加させるのかもしれません」とエポックタイムズへの電子メールで説明した。

「脳が死に順応したり死を拒否したりしようと試みることで、意識が高まる可能性があります。 臨死体験とそのメカニズムについてはさらなる研究が必要です」

いっぽうで、臨死体験を魂が実在することの証拠と考える専門家もいます。

『未来からの生還―臨死体験者が見た重大事件』の著者であるダニオン・ブリンクリー氏は、1975年に雷に打たれて死亡してから奇蹟的に生還するという経験をしました。

彼は、魂が体から離れて漂い浮かび、自分の体が家族と友人から応急処置を受けながら、救急車で病院へと運ばれるのを見ていたといいます。

精神科医のジンドゥアン・ヤン博士は、ブリンクリー氏の経験は魂に関係があると見ていますが、魂が「非常に微細」で、現在の科学技術では検出できないことから、魂の存在を信じることは難しくなっていると述べています。

さらに同氏は、ミシガン大学の研究で確認された、死にゆく脳における意識に関連する活動の増加に関して、次のように述べています。

「死にゆく体から離れようとしている魂の活動に関連している可能性があります。もちろん、確かなことは誰にも分かりませんが、私にはこの仮説がもっともらしく思えます」

また、前出のAWARE研究では、心停止の特定事例において、患者が幽体離脱と一致する視覚的認識を記憶することがあり、その記憶が現実の出来事と一致する可能性さえあることが分かっています。

死の間際の意識と心の状態に対する探求は、非常に複雑な取り組みです。死をめぐる謎を解明し、人間の意識の性質に光を当てる上で、この分野での研究は今後も非常に重要になるでしょう。

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。