台湾のテクノロジー企業で部門マネージャーを務める55歳のワン氏は、常に健康的でバランスの取れた生活を維持しており、ほとんど医療を必要としませんでした。彼が唯一気にしていた小さな不調は、時折出るげっぷだけでした。

ある仕事帰りの夕方、げっぷをしたくなったのにうまく出ず、そのまま帰宅途中に大量の吐血を起こして意識を失いました。病院に緊急搬送され、ステージIIIの胃がんと診断されました。

もう一人の50代前半の患者は、排便習慣は規則的でしたが、便に血が混じることが頻繁にありました。最初は痔として治療されましたが、出血が目立つようになったため大腸内視鏡検査を行ったところ、直腸に大きな腫瘍が見つかりました。

これらは、台湾新北市立病院消化器内科主治医のチェン・ホンユン博士が経験した消化器がんの2つの症例です。チェン博士は新唐人テレビの番組「健康 1+1」でこれらの症例を紹介しました。「多くの病気は、実は早期から何らかの症状を示しています。ただ、それが見過ごされてしまうのです」と話しています。

今年『JAMA』に掲載されたレビューでは、若年層における消化器がんの発生率が、世界全体とアメリカの両方で上昇していると報告されています。2022年の世界データによると、若年発症の消化器がんで最も多いタイプは大腸がんで、次いで胃がん、食道がん、膵がんが続きます。

この傾向の背景には、複数の要因があると考えられています。現代の生活様式の変化(加工食品や赤肉、砂糖入り飲料の多量摂取、食物繊維の摂取不足)は、がんリスクを高める可能性があるとされています。さらに、肥満の増加、座りがちな生活、慢性炎症、腸内細菌叢の変化も一因となり得ます。また、抗生物質の使用増加や、マイクロプラスチック・汚染物質などの環境要因との関連も、現在調査されています。

消化器がんの症状

チェン博士によると、早期の消化器がんは症状がまったく出ないか、出てもごく微妙で特異的ではないことが多く、たとえば胃酸の逆流、腹部膨満、嚥下困難、貧血などの形で現れることがあるといいます。

ある症例は80代のウェンさんで、頻繁な胸の痛み、息切れ、めまい、疲労を訴えていました。家族は心臓の病気を疑い、心血管系の検査や治療を受けましたが、その後7~8年もの間、症状は改善しませんでした。

過去の医療記録を確認したチェン博士は、重度の貧血があることに気づき、上部消化管内視鏡検査を勧めました。検査の結果、進行した胃がんが見つかり、腫瘍は胃のほぼ半分を占め、活動性の出血を伴っていました。残念ながら、緩和ケアを続けたのち、約1年後に亡くなりました。

チェン博士は、ウェンさんは7~8年前に胃潰瘍を発症していた可能性が高く、それが最初は胃酸の逆流やみぞおちの痛みとして現れたのだろうと指摘します。しかし、上腹部の違和感は心臓の痛みと紛らわしいため、ウェンさんはその症状を「胸の痛み」と表現していたと見られます。

適切な治療が行われないまま、潰瘍は最終的に胃がんに進行した可能性があります。病気が進むにつれ、腫瘍からの持続的な出血により貧血が生じ、息切れ、めまい、皮膚の蒼白などの症状が現れました。

「胸の痛みや皮膚の蒼白といった症状で、最初に心臓内科を受診すること自体は必ずしも間違いではありません」とチェン博士は述べます。「問題は、治療を続けても症状が改善しない場合です。その段階で、他の可能性を検討すべきなのです。もっと早い段階で原因を探っていれば、診断の遅れは防げたかもしれません」

別の症例は、70代の男性です。診察室に入ってきたとき、チェン博士は彼の顔色が紙のように白いことに気づき、すぐに貧血を疑いました。しかし、患者本人は特に自覚症状を訴えませんでした。

検査の結果、重度の貧血が確認され、ヘモグロビン値は正常の半分未満でした。さらに詳しい検査で大腸に大きな腫瘍が見つかり、手術で腫瘍を取り除いたことで状態は改善しました。

早期発見が低侵襲治療を可能に

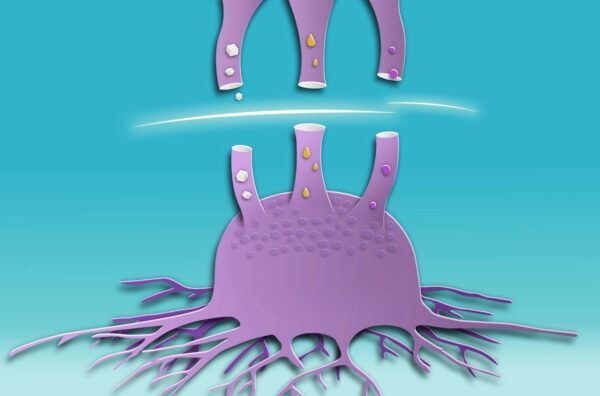

チェン博士は、がんを早期に見つけることによって、患者が選べる治療の選択肢が大きく広がると強調します。たとえば、臓器の一部を切除する従来の手術ではなく、一部の患者は内視鏡による治療を受けられる場合があります。内視鏡手術は、光とカメラがついた細い管を使って消化管の内部から行う方法で、体表に大きな傷を残さずに済みます。開腹手術と比べて入院期間が短く、回復も早いとされています。

ある症例は60歳のワンさんで、定期健康診断で胃の粘膜下腫瘍が見つかりました。彼女は胃の一部切除手術を恐れ、手術に踏み切れずにいました。一部の医師は、腫瘍の経過を観察し、成長したりがんの兆候が出たりするまで待つことを勧めました。

しかしチェン博士の勧めで、ワンさんは内視鏡手術を選択しました。

チェン博士は「Padlock Clip」と呼ばれる欠損閉鎖デバイス――熊の爪のような形状の器具――を用いて、その場で創部を閉鎖し、素早い治癒を促しました。

「患者さんは翌日には退院して自宅に戻られました」と彼は述べています。

後日の検査で、この腫瘍は消化管間質腫瘍であることが確認されました。

消化管間質腫瘍は、特に注意深い経過観察が必要なタイプの腫瘍です。一部の症例では、サイズがさほど大きくなる前に転移したり広がったりすることがあり、そのため悪性化リスクを下げる意味でも、早期の内視鏡手術には大きな価値があると考えられています。

適時スクリーニングの重要性

医療技術の進歩により、早期のがんを見つけることは以前よりはるかに容易になってきたとチェン博士は述べています。彼は、40代から上部消化管内視鏡(胃カメラ)と大腸内視鏡検査を始め、その後は10年ごとに定期的なスクリーニングを受けることを提案しています。

胃がんの高リスク群――たとえば中国系の人々など――には、胃カメラ検査の間隔を5~10年程度に短縮することを勧めています。ポリープの既往がある人は、担当医と相談のうえで適切な検査スケジュールを決めるとよいとしています。また、消化器がんの家族歴がある場合には、親が診断された年齢より数年前からスクリーニングを開始するよう推奨しています。

「多くのがんは、最初は良性の細胞から始まり、徐々に悪性へと進行していきます。時にはそれに10年かかることもあります」とチェン博士は述べます。「つまり、その間に介入し、がんへの進行を防ぐ余地があるということです」

消化器がんリスクを高める状態

適切なタイミングでのスクリーニングに加えて、チェン博士は、特定の消化器がんリスク因子の中には生活習慣などで修正し得るものもあると指摘します。たとえば、慢性的な胃酸逆流は食道がんのリスクを高める可能性があり、ヘリコバクター・ピロリ感染は胃がんのリスクを高めることが知られています。こうした状態は、早めの診断と治療が望ましいとされています。

ヘリコバクター・ピロリは主に飲食物を介した感染や、濃厚な人から人への接触によって広がるとされています。分子レベルの変化、酸化ストレス、DNA損傷や細胞死などを通じて、がんの発生に関わる可能性があります。

「ヘリコバクター・ピロリ感染が見つかった場合は、近親者や頻繁に接触する人も検査と必要な治療を受けることをお勧めします」とチェン博士は述べています。「そうでなければ、たとえ自分の感染がうまく治療できても、周囲から再感染する可能性があるからです」

(翻訳編集 日比野真吾)

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。