がんはもはや遺伝性疾患としてのみ捉えられるものではなく、修正可能な生活習慣要因によって影響を受ける状態として、ますます理解されつつあります。アメリカがん協会によると、アメリカにおけるがんの約40%が、肥満、不健康な食事、運動不足といった修正可能なリスク要因に関連しているとされています。

『The Cancer Code』のベストセラー著者であるジェイソン・ファング博士は、Vital Signsのインタビューの中で、従来の遺伝子中心の見方に異を唱え、細胞機能と環境要因の複雑な相互作用を指摘しました。彼は、生活習慣の改善、特に食事を通じて免疫系を強化し、体内の「細胞の土壌」を整えることを、がん予防の基本原則として提唱しています。

ほとんどのがんは遺伝性ではない

歴史的には、がんは20世紀初頭にテオドール・ボベリが提唱した体細胞変異理論によって説明されており、染色体異常が制御不能な細胞増殖と関連しているとされてきました。2013年にアンジェリーナ・ジョリー氏が、BRCA1遺伝子変異陽性と診断され、予防的に両側乳房を切除したことで、遺伝子ががんリスクを支配するという考え方が広く注目されました。

しかし、近年の研究では、遺伝的要因ががん症例全体に占める割合はごくわずかであることが明らかになっています。代わりに、遺伝子が働く環境——喫煙、食事、肥満といった生活習慣の選択——がはるかに大きな役割を果たすことが分かってきました。アメリカがん協会の2025年版「がんの事実と数字」報告書でも、喫煙ががんによる死亡の最多要因であり、多くのがんが遺伝よりも修正可能な生活習慣に起因していることが強調されています。

さらに、がんの症状や性質は、時間や場所、国を超えて驚くほど共通しています。たとえば、乳がんは世界中の患者において、非常に似た形態や行動パターンを示します。この一貫性は、共通の遺伝子というより、特定のストレス環境下で再活性化される深層の生物学的システムの存在を示しており、多くのがんの発症においては、遺伝要因よりも一般的な環境的・生理的な要因が大きな影響を与えていることが示唆されます。

肥満ががんリスクを高める

2002年、国際がん研究機関は、肥満を食道がん、大腸がん、子宮内膜がん、乳がん、膵臓がんなど、いくつかのがんにおける主要なリスク要因として特定しました。この評価は、肥満ががんの発症率や死亡率の上昇と強く結びついていることを示しています。

2023年に発表された、肥満とがんに関する包括的な疫学レビューは、この関連性をさらに裏付けており、数多くのがんのタイプにおいて肥満が果たす役割について、確かな証拠を提供しています。特に、不健康な食事と組み合わさることで、肥満はがん症例の約30%に関与していると推定されています。

肥満は、慢性的な炎症、ホルモンバランスの崩れ、代謝機能の障害を通じて、腫瘍の成長に適した生物学的環境を作り出し、がんの発症に寄与します。ファング氏が指摘するように、ここで重要な役割を果たすのが、血糖値を調整するホルモン「インスリン」です。インスリンの濃度が高いと、成長因子として働き、がん細胞を含む多くの細胞の増殖を刺激する作用があります。

過体重や肥満の人々は、インスリン値が高くなりがちで、これが乳がんのリスク因子となる可能性があります。したがって、がんの発症につながる代謝的・ホルモン的な環境に注目し、健康的な食事を取り入れることで、リスクを軽減し、実際にポジティブな変化をもたらすことができるのです。

慢性損傷への反応としてのがん

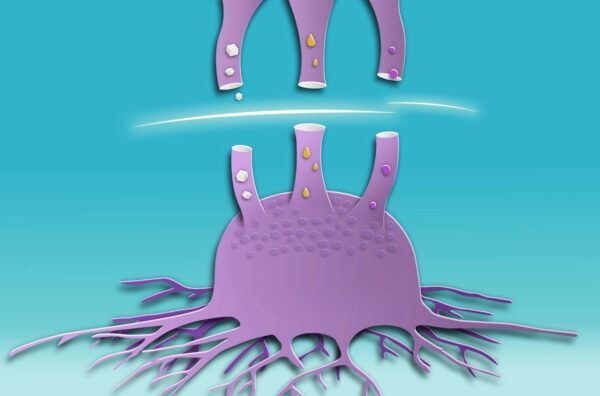

ファング氏は、がんを細胞レベルおよび進化的な「後退」として説明し、単細胞的な生活への回帰や細胞秩序の崩壊——つまり、原始的で生存本能に基づく状態への退行——と捉えています。慢性的な損傷を受けた細胞は、体内での協力的な役割を放棄し、周囲の組織に侵入して血液や栄養を奪い合うようになります。このような細胞の「無政府状態」は、生存本能が協調性を上回る状態への退行を反映しているのです。

不健康な食事、毒素、喫煙、慢性炎症、加齢、その他さまざまな要因が、慢性的な細胞損傷を引き起こします。

ファング氏によると、がんに対処する際には、悪性細胞の根絶にのみ焦点を当てるのではなく、細胞間の調和を回復し、健康を維持できる生物学的環境を整えることが重要です。つまり、がんが育ちにくい「土壌」をつくることが目標となります。

彼は、次のような戦略を提案しています:

- 慢性炎症の軽減:加工食品、精製された糖分、過剰なオメガ6脂肪酸を控え、野菜、オメガ3脂肪酸を豊富に含む魚、オリーブオイルなどの抗炎症作用のある食品を取り入れます。

- 免疫機能のサポート:質の高い睡眠、定期的な身体活動、栄養バランスの取れた食事、慢性的なストレスの最小化が推奨されます。また、断食や代謝療法により、インスリンとグルコース代謝を再調整し、免疫監視機能の回復が期待されます。

- ストレス管理:慢性的なストレスホルモンは免疫機能や細胞修復能力を損なうため、瞑想や呼吸法などによるストレス低減の実践が効果的です。

- 毒素や発がん物質の回避:タバコ、アルコール、環境中の有害物質などへの接触を避けることが推奨されます。

本質的に、ファング氏は、がん細胞自体を直接標的とするのではなく、それらの細胞が生存・繁殖しにくい環境を整えることで、がんの発生や進行を抑えるという考え方を提唱しています。

免疫系の役割

ほとんどの場合、私たちの免疫系は異常な細胞を識別し、がん細胞に変化する前に除去しています。ファング氏は、この継続的な働きを「がん監視」と呼び、免疫系が疾患の進行を防ぐ上で極めて重要な役割を果たしていると説明しています。

しかし、免疫系が加齢や免疫抑制薬の使用、その他の要因によって弱まると、がん細胞はこの監視をすり抜けるようになります。たとえば、臓器移植を受けた患者では、がんのリスクが大きく高まります。これは、移植された臓器が拒絶されるのを防ぐために、高用量の免疫抑制薬が投与されるためです。これらの薬は新しい臓器を守る一方で、体が本来持っているがん細胞の検知・排除機能をも抑えてしまうのです。

ファング氏は、これが移植医療の現場で「がん監視」に特に注意が払われている理由だと述べ、顕著な事例としてメラノーマ(悪性黒色腫)の患者を挙げています。その患者は、見えるがんを除去され、寛解したかのように見えていましたが、実際にはがん細胞が休眠状態にあり、免疫系によって厳しく制御されていたのです。数年後、その人は事故で亡くなり、臓器を提供しました。ところが、臓器を受け取った人のひとりが、免疫抑制薬の影響で免疫機能が抑えられた結果、休眠していたがん細胞が再び活動を始め、広範囲にわたるメラノーマを発症したのです。

免疫療法の進歩

ここ数年、手術、放射線、化学療法などのがん治療は、腫瘍の除去や無差別な細胞の殺傷に焦点を当ててきました。これらの積極的な治療は、腫瘍のサイズを縮小させる可能性はありますが、同時に健康な組織にも損傷を与えることがあり、がんの根本的な原因を解決するものではありません。

それに対し、免疫療法は、がんの根底にある機能不全を標的とする、画期的な進歩です。たとえば、CAR-T細胞療法のような治療法では、患者自身の免疫細胞を活用し、それを再プログラミングして、がん細胞を認識し破壊できるようにします。がん細胞が持つ「隠蔽機能(=免疫検知を回避する仕組み)」を解除することで、体内に本来備わっている自然の防御機能を高め、より効果的に疾患と闘う力を回復させます。

さらに探求すべきこと

がんは、さまざまな要因が絡み合う非常に複雑な疾患であり、正確な予測や完全な予防は困難です。たとえば、過体重であることはがんのリスクを高めますが、それが必ずしも発症を意味するわけではありません。反対に、痩せているからといってリスクがゼロになるわけでもなく、免疫があるわけでもありません。喫煙も肺がんの主なリスク要因の一つですが、すべての喫煙者が必ず肺がんを発症するとは限りません。このように、がんは感染症のような明確な因果関係を持つものではなく、数多くのリスク要因が重なって影響を与える疾患なのです。

研究が環境要因や免疫を重視するアプローチへと進化する中で、ファング氏は、より効果的で身体への負担が少ない、がん予防と治療の未来を描いています。現時点で私たちが実践できる、シンプルで取り入れやすい対策としては、インスリン値を下げる食事の導入、過剰な糖分や脂肪の摂取を控えること、そして免疫機能を高めるための定期的な運動などが挙げられます。これらは、がんリスクを減らすための実用的な第一歩となります。

(翻訳編集 日比野真吾)

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。