なぜ「老子」には「老」の文字が入っているのだろう? 老子は年齢不詳である。母体に81年宿り、白髪で生まれてきたという伝説があるほどだ。200歳まで生きたとする者もいる。

紀元前5、6世紀に生存し、周の守蔵室の記録官として務め、孔子と対話した可能性もある。道教の基盤となる『道徳経』を残した。これ以外、老子の生き様についてはほとんど知られていない。

『老子道徳経』

道教の智慧の真髄が集約された散文だ。『老子』とも『道徳経』とも呼ばれる。老子はこの最高傑作の書で、宇宙、自然、人間の理を、しばしば詩的な逆説を用いて詳細に説いている。「道徳」という言葉はこの書物に由来する。

道可道,非常道。

道の道とすべきは常の道に非ず。

(道可道、非常道)

—『道徳経』の始まり

この世に再び現れた老子

老子のおかげで、この2500年後、2017年の神韻の演目『老子、道徳経を授ける』が制作された。私はこの賢人の大役を授かった。

これほどまでに聖なる史上の賢人の役を、どうやって演じたらよいのか? どのように準備すればよいのか? 古典に遡ろうと、原書の解読にあたった(現在も使われている言葉が原著にも使われていることは大きい)。そして複数の英訳を探索した。老子の言葉に自分を漬け込むだけで、老子の性格に自分が浸れることとなり、役柄を演じる上で欠かせない「行間」を発見した。

「行間」とは実際に書かれていないことだ。老子は「知るものは語らず、語るものは知らない」と言っている。ダンスの演技を通して感情を出し、身体の動きを通して表現するダンサーは、沈黙の語り手。「行間」は大切な手がかりだ。演技力とダンスの技法を合わせた語りこそ神韻の寸劇だ。中国古典舞踊ならではの豊かな語彙、多様性がこの「語り」を可能にしている。

「行間」を踊る

「老子」の物語が舞台に繰り広げられるたびに、動作に加えて自分の内の声に耳を傾けている。

幕が上がると同時に、老子は竹簡に5000文字の『道徳経』を書き下ろす。エイトビートの4小節内で終えなければならないのだ。まっさらな竹簡では音楽も情感も無駄になってしまうので、自分で文字をイメージ化し、書き下ろすようにしている。「人法地、地法天、天法道、道法自然」(人は地に法(のっと)り、地は天に法り、天は道に法り、道は自然に法る)としたためる。

竹簡をもうひとつ開き、しばし考える。見えないものを見えるようにするにあたって、かつて老子はこのように間を置いたのではないかと解釈しての演技だ。そして書き下ろし始める。「玄之又玄。衆妙之門」(玄妙なうえにも玄妙な存在こそ、様々な微妙なものが生み出されてくる門なのだ)と書き終えるやいなや、天が喜びで開き、神々が地上に降臨して祝う。舞台後方で、観客と一緒に神々の優雅な踊りに引き込まれながら、「神韻」の意味である「神々の踊りの美」を目の当たりにしていると実感する。

各々の天体に神々が戻ったあと、陰気な高官が守蔵室に現れる。竹簡を欲しがる。金と女で老子を誘惑しようとするが効果はない。「為す者はこれを敗り、執る者はこれを失う」「高徳の者は厚におりて薄に居らず、花ではなく実に住む」のだ。

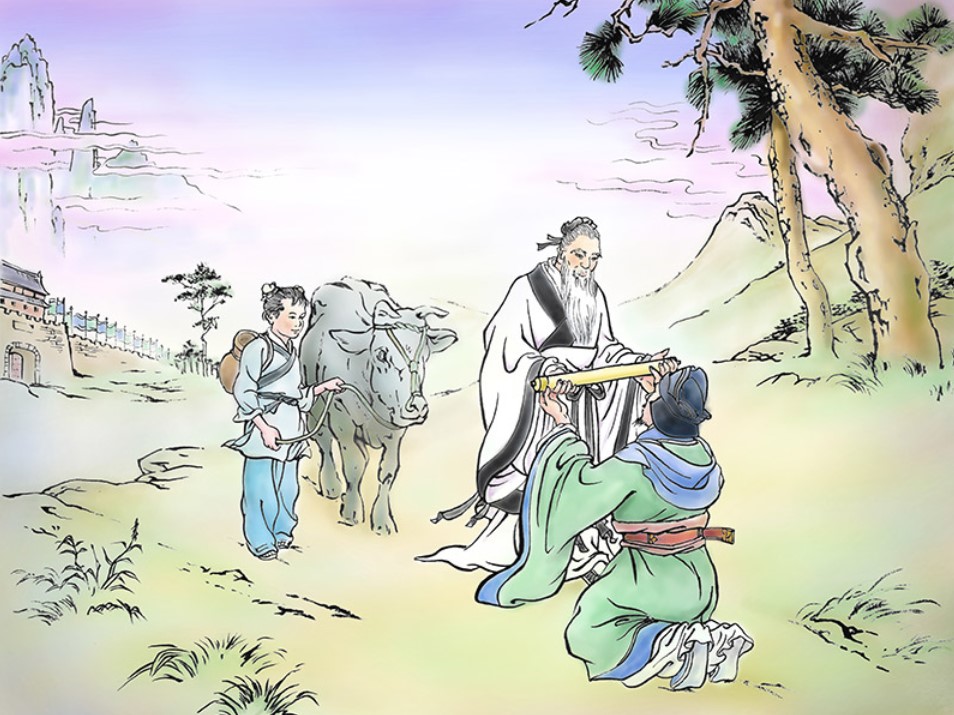

老子は中国を去ることにした。高官と手下は追いかけた。牡牛に乗った老子と従者は急がずに西方に旅を続けた。

函谷関の西門で、雄々しい関守の尹喜(いんき)(プリンシパル・ダンサー、ロッキー・リャオ)が老子を待っていた。本人は気づいていないが彼の行為は歴史上重要なこととなる。

老子が近づくにつれて、尹喜は、聖人の到来を予見する紫雲が近づいていることに気づく。地元の人々は老子を温かく迎え入れ、踊りと地上での祝いでもてなす。前に見た天女の踊りを再現していた。

その時、高官と手下が現れ、剣を抜き、老子と聖なる竹簡を持つ従者に向かう。尹喜はその道を遮り、高官に刺される。最終的に尹喜の兵が高官と手下を追い払う。

老子は、致命傷を受け、気を失っている勇敢な関守の尹喜を介抱する。ひょうたんから霊薬を数滴垂らすのだ。

尹喜は息を吹き返し、傷一つない自分に驚き、老子にひざまずき感謝をし、教えを乞う。「上士、道を聞けば、勤めてこれを行う」と言われる通りだった。

老子は教え子を見つけて喜び、自分の教えを真に尊ぶ者として、その手に貴重な『道徳経』を授けた。

老子の使命は終わった。自分の智慧を世界に残し、日没とともに牛の背に乗って去っていった。彼を目にする者は二度となかった。

道と力

年を経て、老子の思想は欧米へと伝わる。はるか遠くの銀河系にまで伝わった。ジョージ・ルーカスは『スター・ウォーズ』の制作の前に道教を学んでいるのだ。

ジェダイは、白のローブで、武術を身に着け、瞑想し、剣とサイキックパワーを使って闇から防御する。ジェダイ・マスターのヨーダはいつも変な文法で話す。このへんに老子とのつながりがあるのかもしれない…。

ジェダイの騎士、オビ=ワン・ケノービは「フォース」をこう描写する。

「全ての生命が生み出したエネルギー体だ。我々を囲み、我々に浸透する。ギャラクシーを束ねるのだ」

老子は「道」を次のように書いている。

有物混成。先天地生。

寂兮寥兮。獨立而不改。周行而不殆。

可以爲天下母。吾不知其名。字之曰道。

混沌として一つになったなにものかがあり、

天地が生まれる以前から存在している。

それはひっそりとして音もなく、ぼんやりとして形もなく、

何ものにも依存せず変わることもない、

止むことなくあらゆる所をめぐる。

この世界を生み出した母ともいうべきものだが、

私はその名すら知らない。

「道」といっておこう。

「道」と「器」

老子ではないが、中国伝統文化のほぼあらゆるところに見いだせる「道」の概念を要約した言葉が『易経』の中にある。

形而上者謂之道、形而下者謂之器。

(形より上なるもの、これを道といい、形より下なるもの、これを器という)

身体(器)に精神(道)が宿るように、竹簡にも老子の智慧が宿っていた。ダンスの動作には情感が宿る。芸術形態としてのダンスにはフォルムを超えた美の体験が宿る。舞台には我々のパフォーマンスが宿る。パフォーマンスは老子も含む奥深い文化の再現を目的とする。中国伝統文化の真髄が宿るのだ。これらの要素を通して「道」がつかめればと願う。

恐らく老子は知っていたのだろう。牛の背に乗って彼が西方に向かった2500年後、自分の智慧を伝えるべく、世界の舞台に自分が現れるであろうことを。「道」がもう一度旅する時期が来たと、世界に静かに知らせるために。

――「神韻芸術団」(日本語ホームページ)より転載

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。