4月以降、米国で家畜へのH5N1亜型の高病原性鳥インフルエンザウイルスが広がっており、ヒトへの感染も報告されている。アメリカの医師・生化学者のロバート・マローン博士は、「今話題のH5N1を恐れる必要はない」と述べた上で、「世界保健機関(WHO)に前例のない権限を与えかねないパンデミック条約や国際保健規則の採択が迫る中でH5N1が話題とされている」と指摘した。

2つの国際約束はいずれも、来るべきパンデミックに備えて国際的な協力体制を強化することに主眼を置いており、27日に開幕したWHO総会で協議が進められている。「鳥インフルエンザに関する恐怖を煽ることで、『より多くの権限と資金をWHOに与えるべき』という考え方につながる可能性がある」とマローン博士はエポックタイムズの番組で述べた。

WHOがH5N1型ウイルスによる致死率を60%と発表し、メディアもその数字を強調していることについて、マローン博士は「リスクの大幅な過大評価だ」と指摘している。「コロナウイルスの時も初期には『致死率30%以上』と言われた。このような数字を聞いた時には、その背景を理解することが重要だ」と呼びかけた。

ただし、H5N1型ウイルスをヒトに感染しやすくする方法が12年前の「機能獲得研究」によって明らかになっているという。マローン博士は、「分子生物学やウイルス学について、悪い人が大学院レベルの知識を持てば、誰でも高病原性のウイルスを作れる。そういう世界に私たちは暮らしている」と警鐘を鳴らした。

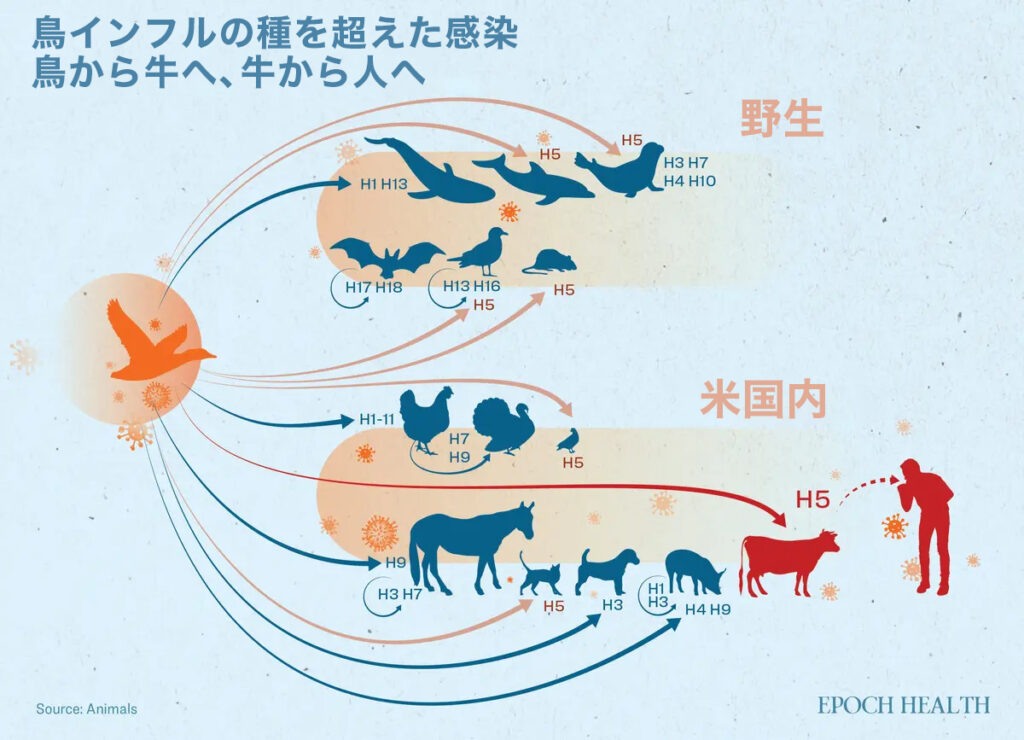

鳥から牛へ、牛からヒトへ

科学者らがこのウイルスに注目するようになったのは、米国で昨年12月に乳牛でアウトブレイク(集団感染)が発生し、今年3月と5月に牛からヒトへの感染が確認されてからだ。通常、A型鳥インフルエンザは牛に感染せず、ヒトへの感染も稀だ。

鳥インフルエンザウイルスはH1からH19の血清型に分類され、アヒル、ガチョウ、ハクチョウ、カモメ、アジサシ、渉禽類、ブタ、ウマなど多くの自然宿主を持つが、特定の血清型が別の宿主に感染することはない。ところが、これがH5N1型ウイルスのClade 2.3.4.4bで変化した。Cladeとは遺伝系統の分類だ。

WHOの報告によれば、過去20年間に23カ国でH5N1型ウイルスに888人が感染し、そのうち463人が死亡しているという。大半はエジプト、インドネシア、ベトナムで発生している。医学博士の董宇紅氏と生物医学者の林暁旭氏は、「人への感染はアジアが主だったから西側はこれまで懸念していなかった」とエポックタイムズの記事で説明している。

しかし、H5N1亜型のClade 2.3.4.4bにおいては、これまでの鳥インフルエンザとは違い、鳥に由来しないヒトへの感染が確認された。上述の3月における感染例において、感染者に鳥類との接触歴はなかったが、病気の乳牛との接触があった。そこで科学者らは、このウイルスが哺乳類間で拡散してヒトに感染する可能性に注目している。

董氏と林氏は、「米国で確認された牛からヒトへの感染は2例のみであるため、同様の感染の全容や死亡率は未知のままだ」と指摘した上で、「最近、他の種から牛に感染した原因は何だったのだろうか」と疑問を呈している。

「ある種から別の種への感染は、食物連鎖を通じて起こるのが一般的だ。例えば、感染した鳥が別の種に食べられることで感染する。このような現象は一般的に小規模なはずだ。では、最近米国で牛が広範に感染したのは、これまで通り自然発生の偶発的な出来事なのか、それとも他の要因が関与しているのか」

機能獲得研究から始まった「不穏な物語」

2012年、ウィスコンシン大学マディソン校の河岡義裕氏とオランダのエラスムス大学医学部付属医療センターのロン・フーチェ氏が、H5N1に関する研究を行った。董氏と林氏は、「これらの高リスクの機能獲得研究が世界を驚かせた」と指摘している。

この2人のウイルス学者による研究の結果、H5N1型ウイルスは計5つの変異を獲得し、エアロゾルや呼吸器飛沫を介して伝染する能力が強化され、パンデミックを引き起こす潜在能力(パンデミックポテンシャル)が認められた。

当時、アメリカのバイオセキュリティ国家科学諮問委員会の委員長も「これほど恐ろしい病原体は他に思いつかない」との懸念を表明している。

マローン博士は「これらの変異は自然環境では発生しにくいが、機能獲得研究によって強行された」と指摘している。それによって他の研究者も変異を再現できるようになったとして、董氏と林氏は「H5N1に関する不穏な物語が始まった」と表現している。

2013年には、中国のハルビン獣医研究所の陳化蘭氏率いる研究チームが、致死率は高いが感染しにくいH5N1型ウイルスと、2009年に大流行したA型H1N1ウイルスを組み合わせた。

2021年4月1日、米英中の共同研究が中国科学院の研究所で行われた。董氏と林氏は「この三ヶ国共同プロジェクトの研究デザインは、行間を読まないと見分けにくいが機能獲得型であることを強く示している」と指摘した上で、この研究によって新たな突然変異が生じた可能性が高いと示した。

2021年以降、H5N1型ウイルスのClade 2.3.4.4bが、アジアやヨーロッパ、アフリカの野鳥や家禽の間で爆発的に広がった。アメリカにまで広がったのは2021年末のことだ。

2023年にCell誌に発表された研究では、H5N1ウイルスの病原性が劇的に増加したことが明らかになっている。研究では、カニクイザルを用いてH5N1ワクチンの有効性を検証したところ、6頭中4頭が強い発熱と急性呼吸器疾患を引き起こし、死に至った。同様の先行研究で死亡したサルが49頭中2頭のみだったことと比較し、董氏と林氏は「H5N1ウイルスの病原性が劇的に増加したことが示された」と指摘している。

コロナ起源の議論が思い起こされる

上記のように鳥インフルエンザウイルスに関する研究と感染状況を時系列で見ていくと、「新型コロナウイルスの起源に関する激しい議論が思い起こされるはずだ」と董氏と林氏は指摘している。

「新型コロナの起源に関する証拠に基づき広く議論された見解は、『以前はヒトに無害だったコウモリ由来のコロナウイルスが、実験室での操作によってヒトに感染する能力を獲得した』ことを示唆している」

両氏は、「中国政府の管理下にある研究所には、パンデミック対策という名目でより危険なウイルスを作り出し、大規模に拡散できるようにしているところもある。彼らは本当に人々を助けているのか、それともさらなる病気を生み出しているのか」と疑問を投げかけ、「中国の研究所とH5N1亜型の鳥インフルエンザのアウトブレイクとの関係について、直ちに徹底的な調査を促すべきだ」と呼びかけた。

「科学を発展させ、ワクチン開発など人々を守るためのより効果的な方法を研究しようとするとき、多くの場合は技術競争がその根本的な原動力となっている」と両氏は語る。

「しかし、科学者たちは人類にとっての解決策よりも多くの問題を生み出しているのかもしれない。ウイルスを編集して伝染性や病原性を高めたり、パンデミックポテンシャルを研究することは、問題を解決するどころか、さらなる恐怖を煽るだけだ。今こそ人々が目を覚ます時だ」

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。