現在、日本では税金に関する問題が経済界や政界、国民の間で大きな話題となっている。アメリカのトランプ大統領が発表した新たな関税政策、いわゆる「トランプ関税」が日本経済に深刻な影響を与える可能性があるとして議論が活発化している。特に、自動車輸入に対する25%の追加関税や24%の報復関税が、日本の輸出産業を直撃すると懸念されている。これらの関税措置は、日本のGDPを最大0.8%押し下げる可能性があるとも分析されており、経済成長の停滞や景気後退への懸念を増幅させている。こうした状況の中で、消費税減税や廃止、輸出還付金制度の見直しといった税制改革案の議論に期待が高まっており、国民生活への影響が注目されている。

例えば、消費税減税を求める声は、減税で国内消費を促進し、トランプ関税による輸出企業への負担増を緩和する手段として浮上している。また、輸出還付金制度については、輸出企業が消費税分を還付される仕組みが公平性を欠くとの批判があり、大企業優遇の象徴として再検討を求める声も強まっている。これらの議論は、日本国内で租税支出(税制優遇措置)の透明性が欠如していることと密接に関連している。

税の使い道の「不透明性」

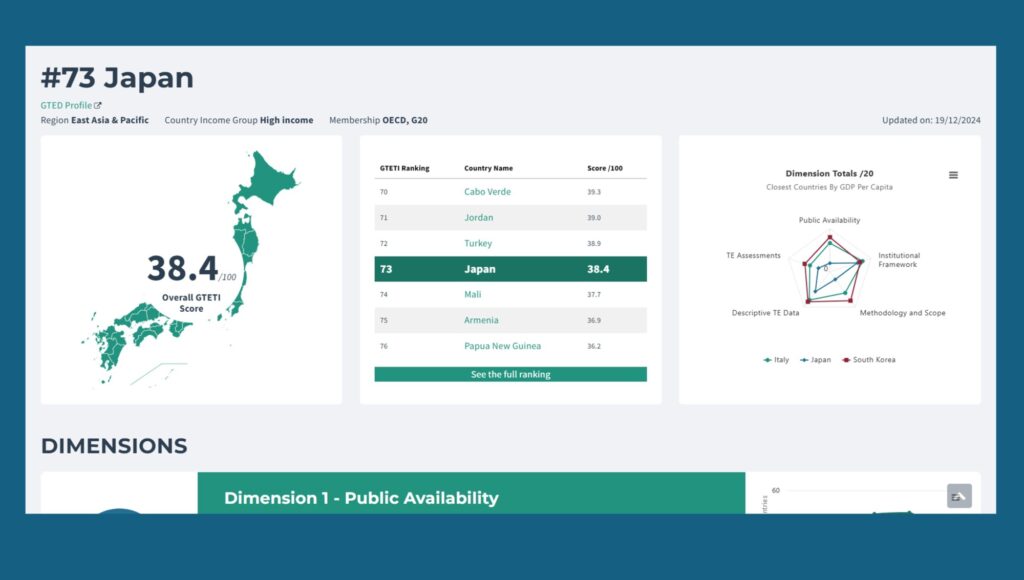

日本の税制における「不透明性」が国際的に指摘されている。2023年10月、スイスとドイツの研究機関が共同で設立した「租税支出研究所(Tax Expenditures Lab)」が発表した世界租税支出透明性指数(GTETI)では、日本は104か国中94位という低い評価を受けた(24年12月19日データ更新時は73位)。このランキングは、税制優遇措置や減税政策など、いわゆる「租税支出」の透明性を評価したものであり、主要先進国(G7)の中で最下位という結果は、日本の税制運営における深刻な課題を浮き彫りにしている。

租税支出とは、特定の政策目的を達成するために通常の税制から逸脱して設けられる減税や免税措置を指す。例えば、企業への研究開発減税や特定地域への投資促進減税などがこれに該当する。これらは直接的な予算支出ではないものの、国家財政に大きな影響を与えるため、「隠れた支出」とも呼ばれる。日本では租税特別措置法によって多くの優遇措置が提供されているが、その財政的影響や効果について十分な情報が公開されていない。2022年度には、この租税特別措置による法人税減収額が約2.3兆円に達したとされている。しかし、どの企業がどれだけ恩恵を受けたかなどの詳細は明らかにされていない。

GTETIは、公的な利用可能性、制度的枠組み、方法論と範囲、租税支出データの記述、租税支出の評価という五つの側面から各国の租税支出報告の透明性を評価している。日本はこれらすべての項目で低評価を受けた。特に、公的な利用可能性と政策効果の評価において大きく遅れをとっている。一方で、韓国(1位)、カナダ(2位)、ドイツ(4位)などは詳細な情報公開と効果検証を行っており、高い評価を得ている。

この指数について、日本国内ではほとんど報道されていない。その背景にはいくつか理由が考えられる。まず、租税支出や減税政策は専門的で複雑なテーマであり、多くの国民にとって身近ではない。そのため、メディアも視聴率や読者数を優先し、この話題を取り上げることが少ない傾向がある。また、日本では租税特別措置による減収額や対象企業など具体的なデータが分かりやすい形で公開されておらず、メディアも詳細な分析記事を書くための素材に乏しい状況だ。

日本で租税支出が不透明であることには多くの懸念がある。特定企業や業界への優遇措置が一般市民にとって不公平感を生む可能性がある。例えば、大企業への減税措置ばかりが優先され、中小企業や個人には恩恵が少ないという批判もある。また、減税政策によって本当に経済成長や雇用促進などの目的が達成されているかどうか検証し、それを分かりやすい形で公表するということが乏しい。このままでは、「効果不明」のまま巨額の財政資源が失われ続けるリスクがある。そして、国民から徴収した税金がどこに使われたか説明できない状況は民主主義社会として問題だ。

日本政府に対して情報公開制度の強化や政策効果評価制度の導入が期待されている状況だ。租税特別措置による減収額や対象企業など具体的なデータを公表し、市民や研究者がアクセスできる仕組みを整えることが求められている。また、減税政策について事前・事後評価を行い、その結果を公表することで政策運営における説明責任を果たす必要がある。

日本は経済大国として多くの資源を持っており、その使い道について十分な説明責任を果たす必要がある。GTETIでの低評価という結果は、日本政府と社会全体に対して「透明性向上」という課題を突きつけている。これから日本社会全体で「見える化」を進め、公平で効率的な財政運営につながる議論を深める必要がある。

租税支出研究所

租税支出研究所(Tax Expenditures Lab)は、2023年10月に設立された国際的な研究機関。スイスの経済政策評議会(Council on Economic Policies: CEP)とドイツの開発持続可能性研究所(German Institute of Development and Sustainability: IDOS)が共同で設立した。

同研究所は、租税支出(税制優遇措置)の透明性を向上させることを目的としている。具体的には、各国の租税支出がどのように国家財政や経済に影響を与えるかを評価し、透明性のある報告制度を推進するためのデータや分析を提供しているという。この活動は、持続可能な経済政策や公平な税制運営を目指す国際的な取り組みの一環とされている。

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。