香川県丸亀市で計画されていた大規模な水上メガソーラー発電事業が、2025年6月1日までに正式に中止された。対象となったのは、同市郡家町の宝憧寺池、辻池、仁池の3つの農業用ため池である。この計画に対し、住民や環境保護の立場から強い反発が起き、最終的に1万人を超える署名が集まったことが市政や事業者の判断を大きく動かしたとみられる。

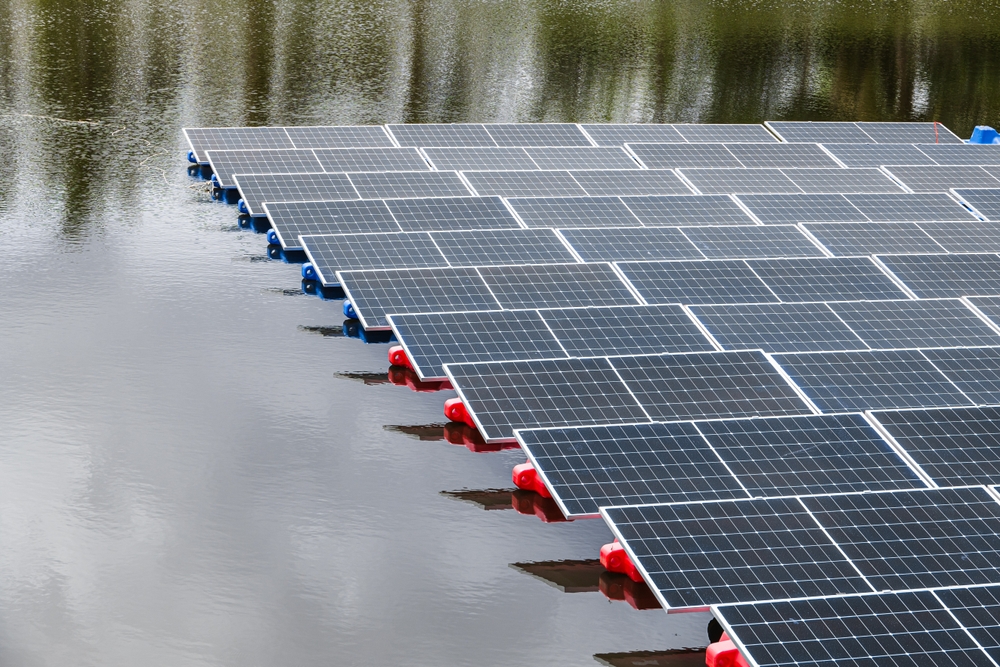

水上メガソーラー発電事業は、ため池の水面に太陽光パネルを設置する再生可能エネルギーの取り組みであった。しかし、計画の対象となった宝憧寺池は、江戸時代の天明3年(1783年)に築造された歴史ある農業用ため池で、現在も稲作や畑の水やりに使われている。池の周囲には315戸以上の住宅や事業所が密集し、地域の暮らしと深く結びついている。

住民からは、太陽光パネルの設置による環境への影響や安全面への懸念、特に高圧受電設備と伝統的な野焼き作業の両立による火災リスクが指摘された。また、池の底には丸亀市指定の文化財である宝憧寺塔心礎石が存在し、歴史的価値も高いことから、景観や文化遺産の保護も強く訴えられた。

住民たちは2024年4月と8月の2回にわたり、合計3,489名(1,881世帯)分の反対署名を丸亀市長に提出。さらにインターネット上の署名活動も展開され、2025年6月時点で7,718筆が集まり、直筆分と合わせて1万1,000筆を超えた。

こうした市民の声を受け、2024年12月には住民の請願が市議会に提出された。当初は否決されたが、19日の再審議で賛成多数となり、香川県内で初めて再生可能エネルギー施設の適正設置に関する条例が成立した。その後、土地改良区宝憧寺池支部が水利組合員に対し、計画の中止を正式に通達した。

事業者からは計画中止の公式な理由は発表されていないが、現行の電気事業法のもとで安全かつ合法的に水上ソーラー事業を行うことの難しさや、住民の強い反対、条例の成立などが複合的に影響したとみられる。

今回の丸亀市での事例は、再生可能エネルギーの推進と地域の暮らしや歴史、自然との共生のあり方を問い直すものとなった。市民の粘り強い運動が制度を変え、開発計画の見直しを実現させたことは、住民自治の力を示す前例となった。

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。