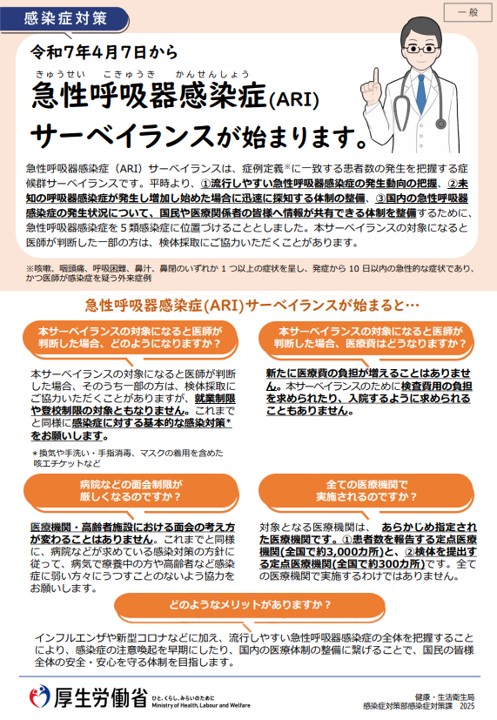

新型コロナウイルスのパンデミックから5年を迎えた。2025年4月7日、日本全国で「かぜ」の症状を持つ患者数の定点調査が始まった。この取り組みは、未知の感染症の早期発見と適切な治療への道筋をつけることを目的としているという。

厚生労働省によると、今回の調査は全国約3000か所の医療機関を対象に実施される。咳や喉の痛み、鼻づまりなど、いわゆる「かぜ」の症状を持つ患者を「急性呼吸器感染症」として分類し、その発生状況を定点観測する仕組みだ。これまでインフルエンザや新型コロナウイルス感染症など、特定の病原体による感染症のみが報告対象となっていたが、今回の調査では検査未実施や陰性結果の患者も含めて報告される点が特徴となっている。

さらに、一部の医療機関では患者から採取した検体を地方衛生研究所などに送り、病原体を特定する分析が行われる。この分析により、適切な治療法の選択や、新たな感染症の発見につながることが期待されているという。

この取り組みは、新型コロナウイルス感染症が当初「原因不明の呼吸器感染症」として報告された経験を踏まえたものだ。厚生労働省は、「かぜ」の患者動向を幅広く把握することで、未知の感染症が発生した際に迅速に対応できる体制を整える狙いがあると説明している。

国立健康危機管理研究機構もこの調査に協力しており、世界保健機関(WHO)が推奨する「症候群ベースのサーベイランス(syndromic surveillance)」に基づいた国際的な手法を採用している。これにより、日本国内だけでなく、世界的な感染症動向との連携も視野に入れている。

WHOは、急性呼吸器感染症(Acute Respiratory Infections: ARI)、重症急性呼吸器感染症(Severe Acute Respiratory Infections: SARI)、インフルエンザ様疾患(Influenza-Like Illness: ILI)などを対象とした「症候群ベースのサーベイランス」を推奨しており、監視体制を各国に導入するよう促している。この手法は、特定の病原体に限定せず、症状や症候群に基づいてデータを収集・分析するもので、未知の感染症やアウトブレイクの早期発見に役立つとされている。

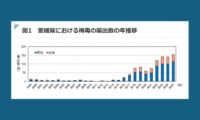

定点調査自体はこれまでにも存在していた。日本では、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症(COVID-19)、RSウイルス感染症など、特定の病原体に基づく感染症の発生動向を把握するために定点調査が行われてきた。これらの調査は全国約5,000か所の医療機関を対象とした「インフルエンザ/COVID-19定点」や、約3,000か所の「小児科定点」など、疾患ごとに異なる枠組みで実施されている。

今回始まった「かぜ」の定点調査は、それら従来の調査とは異なり、特定の病原体に限定されない「急性呼吸器感染症(ARI)」として広範囲な症状を対象にしている点が新しい。

今回の調査開始は、新型コロナウイルス流行時に初動対応の遅れが問題視された経緯があるとして、その教訓を活かした公衆衛生対策強化の一環だとされている。

「次なるパンデミック」への懸念の声が広がっているなか、新たな一歩が踏み出されている。今後、この調査データがどのように活用されるのか注目される。

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。