世界が再生可能エネルギーへと急速にシフトする中で、各国が「再生可能エネルギーの罠」に陥るリスクが高まっている。この罠とは、経済・環境・地政学的な影響を十分に理解しないままエネルギー転換を進めることで生じる問題を指す。

風力、太陽光、水力といった再生可能エネルギーは、長らく地球の未来を救う存在として称賛されてきた。しかし、戦略を欠いたままこうした技術に飛びついた国々は、経済や安全保障面で深刻な課題に直面する可能性がある。少なくとも現時点の技術水準では、再生可能エネルギーに盲目的に依存することは「万能薬」ではなく、むしろ経済破綻への近道となり得るのだ。

再エネの「偽りの約束」隠されたコストとリスク

再生可能エネルギーは「クリーン」「環境に優しい」「無限」といったイメージで語られがちである。しかしこの美しい物語の裏には、見過ごされがちなコストやリスクが潜んでいる。しばしば誇張された主張や不完全な会計処理によって、こうした問題は覆い隠されているのが実情だ。

ドイツの「エネルギー転換(Energiewende)」は、善意から始まった政策がいかに予期せぬ結果を招くかを示す典型的な例である。

再生可能エネルギーの先駆者として世界的に注目されたドイツは、過去10年以上にわたり風力・太陽光発電に莫大な資金を投入してきた。しかし、温室効果ガスの排出量はほとんど減少せず、国民の電気代は急騰。2020年には、ヨーロッパで最も高い電気料金を記録した。これは主に、再生可能エネルギー企業への補助金と、電力供給の安定化を図るためにバックアップとして火力発電を維持する必要があることによる。

さらに皮肉なことに、ドイツは再生可能エネルギー推進の結果として石炭への依存度を高めるという矛盾を抱えることになった。よく言われるように、風が吹かず、太陽が照らないとき、ドイツは石炭火力発電に頼らざるを得なくなる。これは、ドイツが目指してきた環境目標を自ら損なう結果となっている。

なぜこのようなことが起こるのか?

それは、ドイツが電力の安定供給(ベースロード)を確保するために、再生可能エネルギーと同量以上の石炭火力発電を予備として維持しなければならないからだ。

その結果、国民は同じ電力に対して2重、3重のコストを支払っているのが現実である。

エネルギー価格の上昇と「エネルギー貧困」の脅威

再生可能エネルギー政策による経済的負担はドイツにとどまらず、世界中の数百万世帯に影響を及ぼしている。その中でも見過ごされがちな深刻な問題が「電気代の上昇」である。再エネへの移行が進むにつれ、電気料金も上昇し、エネルギー貧困が現実のものとなりつつある国も少なくない。

エネルギー貧困とは、家庭が暖房・冷房・電気使用など、生活に必要なエネルギーを十分に確保できない状態を指す。国際エネルギー機関(IEA)はこれを「手頃で安定したエネルギーへのアクセスがない状態」と定義している。再生可能エネルギー関連政策のコストが高騰するなか、多くの家庭がこの貧困のリスクに直面している。

英国 電気代30%上昇、負担は国民へ

たとえばイギリスでは、政府の再生可能エネルギー推進策が電気代の大幅な上昇を招いている。英エネルギー会社ナショナル・グリッドの報告書では、2008~20年の間に、家庭の年間平均エネルギー費用は30%増加した。このうちかなりの部分が、風力・太陽光など再エネ事業への投資や補助金が要因とされている。

これらの補助金は政府が負担するのではなく、最終的には電気料金に上乗せされて消費者が支払う仕組みだ。その結果、何百万の世代が、高騰する電気代に苦しむ状況にある。

カリフォルニア州 再エネ推進の裏で拡大するエネルギー貧困

米カリフォルニア州でも、再生可能エネルギーの積極的な導入が進む一方で、エネルギー貧困が拡大している。同州は太陽光発電に巨額の投資をしてきたが、再エネの不安定さへの対策が不十分だった。

ピーク需要時に太陽光や風力が十分に発電できないと、天然ガスや電力の輸入に依存せざるを得ず、それがコスト上昇に拍車をかけている。その結果、カリフォルニアは米国で最も電気料金が高い州の1つであり、低所得層への影響は深刻だ。

カリフォルニア公益事業委員会によると、2020年の時点で130万世帯以上がエネルギー貧困のリスクに直面していたという。クリーンエネルギーの推進が進む一方で、多くの住民が電気代を支払えず、「電力」か「食費や医療費などの必需品」かという厳しい選択を迫られている。

南オーストラリア州 電力危機と価格の乱高下

南オーストラリア州もまた、「再生可能エネルギーの罠」に陥っている例のひとつだ。州政府は積極的に風力・太陽光を導入し、世界的な先進地域となったが、電力価格の急騰と停電リスクの増大という代償を払っている。

再生可能エネルギーの供給が不安定であることから、カリフォルニア州はこれまでに電力価格の変動や停電といった問題に直面してきた。

2017年には嵐で送電網が損傷し、州全体が大規模な停電に見舞われた。その後も、電力網の安定性を保つのに苦労しており、再エネ頼みの体制がもたらす課題が顕在化している。

オーストラリアのエネルギー規制当局によると、南オーストラリアの電気料金は過去10年間で50%上昇しており、多くの家庭が基本的な電力の確保すら難しくなっている。

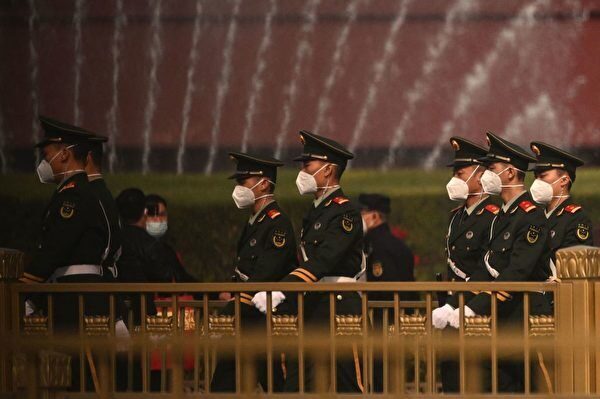

地政学的な罠 エネルギー依存と資源リスクがもたらす安全保障の課題

再生可能エネルギーへの移行は、特に原材料の分野において、重大な地政学的に懸念を引き起こしている。とくに注目されているのが、原材料の調達問題である。太陽光パネルや風力タービン、蓄電池といった再生可能エネルギー技術は、レアアース、リチウム、コバルト、ニッケルに強く依存している。

これらの資源の多くは、政治的に不安定な国からの輸入に頼っており、供給を一部の国(特に中国)に握られているという新たなエネルギー依存を生んでいる。たとえば、リチウムやコバルトの世界的な供給網は中国が主導しており、それにより価格操作や貿易の混乱が起こるリスクが懸念されている。

再エネ導入を急ぎすぎて供給網の多様化を怠った国は、重要資源を少数の国に依存する形となり、過去の「石油依存」と同様の地政学的脆弱性を抱えることになる。これは、本来多くの国が目指す「エネルギー自立」の理念に逆行する動きである。

さらに問題なのは、これらの資源の採掘プロセスが「クリーン」ではないという現実である。たとえば、世界のコバルトの大多数が採れるコンゴ民主共和国では、採掘による深刻な環境破壊や人権侵害が報告されている。

リチウム、コバルト、レアアースの採掘に伴う環境被害である水質汚染、森林破壊、有害な大気排出などは、再生可能エネルギーをめぐる「グリーン」な物語から意図的に報道されない。

隠されたコスト:経済負担と社会的格差

再エネ推進には実質的なコストの不透明さという別の問題もある。政府は再エネの経済効果を強調するが、消費者が負担する実際の費用については明示されないことが多い。

再生可能エネルギーの導入には莫大な政府補助が必要であり、その財源は多くの場合、税金や電気料金という形で国民に転嫁されている。とくに欧州連合(EU)では、電力網の安定維持にかかる費用が会計上はっきり示されず、真のコストが見えにくくなっている。

再生可能エネルギーへの取り組みを積極的に推進してきたカリフォルニア州を例に挙げる。太陽光や風力発電の普及が進む一方で、これら不安定な再生可能エネルギーへの依存により、電力価格の高騰や停電といった問題が発生している。その結果、州は天然ガス発電所をバックアップ電源として稼働させざるを得ず、化石燃料に依存するという矛盾したエネルギー体制が続いている。

さらに、再エネ関連インフラの整備には多額のコストがかかり、その負担は低所得層の家庭に不均等にのしかかっている。

石炭火力の重要な役割 ベースロード電源としての現実

各国が再生可能エネルギーの導入を加速させるなかで、石炭火力発電によるベースロード電源の重要性を見過ごすことはできない。石炭は「過去のエネルギー」として語られがちだが、実際には、エネルギー需要がますます高まる世界において、安定性・経済性・規模の点で最も信頼できる電源のひとつとして、今なお重要な位置を占めている。

「ベースロード電力」とは、一定期間にわたって電力網で常に必要とされる最低限の電力供給を指す。石炭火力発電は、風力や太陽光のような天候依存型の電源と異なり、1年中24時間稼働できる。この安定性は、産業の継続稼働や家庭生活の基本インフラとして不可欠である。

石炭の経済性とエネルギー安全保障への貢献

石炭は電力コストの面でも非常に競争力が高い。発電の採算性を示す「LCOE(均等化発電原価)」では、石炭火力が多くの再生可能エネルギーよりも低コストであることが分かっている。特に風力・太陽光の導入には大規模な送電網整備やバックアップ電源が必要であり、これらを含めた全体コストでは石炭の方が安価な場合が多い。

たとえばアメリカでは、中西部など石炭依存度の高い地域において、石炭は依然として天然ガスや一部の再エネよりコスト優位にある。

また、石炭は多くの国にとって豊富に存在し、自国で確保できる資源である。これは、再エネ技術に不可欠なレアアースや、石油・天然ガスといった海外依存型のエネルギー資源に比べて地政学的リスクが低いという利点につながる。

結論 現実に根ざした「バランスの取れた」エネルギー戦略を

再生可能エネルギーは持続可能な未来を目指すうえで希望を与える技術である一方で、その導入には慎重な姿勢が求められる。国は、再生可能エネルギーの利点のみに目を奪われ、その導入がもたらす全体的な影響を十分に考慮せずに突き進む「再エネの罠」に陥ってはならない。

ドイツの「エネルギー転換(Energiewende)」が示したように、再生可能エネルギーを過度に推進した結果、新たな環境問題、経済的負担、さらには政治的リスクなどを招いてしまう可能性がある。したがって、エネルギー安全保障、経済的持続可能性、環境への配慮を同時に追求する、バランスの取れたエネルギー戦略こそが重要である。

その中でも、石炭火力によるベースロード電源は、今なお不可欠かつ信頼性の高いエネルギー基盤である。石炭は、安価で安定した電力供給を可能にし、再生可能エネルギーへの移行期においても、エネルギー貧困や電力網の不安定化といったリスクから国民生活を守る手段として機能し続けている。

再エネ革命は「進歩」であるべきで、見通しなき飛躍ではあってはならない。再エネの真のコストと、石炭が果たす代替不可能な役割を正しく認識することこそが、より信頼性の高い、現実的で持続可能なエネルギーの未来を築くための道筋となる。

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。