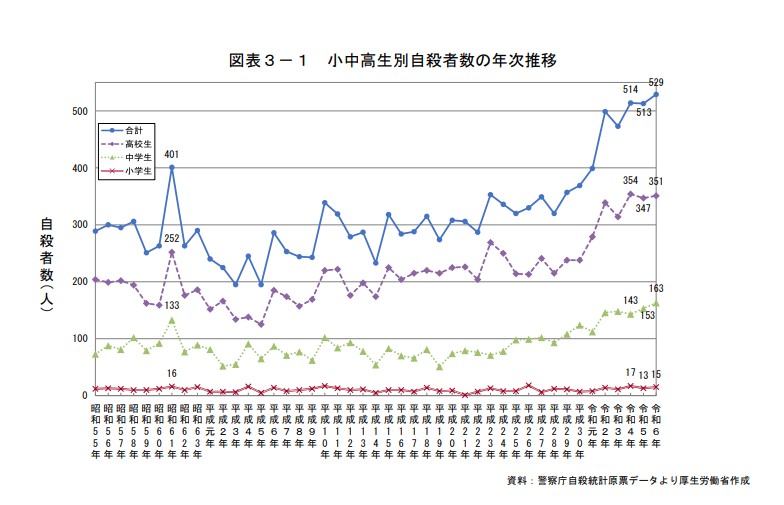

厚生労働省が公表したデータによると、令和6年(2024年)の児童・生徒の自殺者数が529人に達し、過去最多を記録した。これまでの対策が十分な効果を発揮していないことが浮き彫りになり、原因分析の不足が問題解決の妨げとなっている。

年齢別・性別の内訳

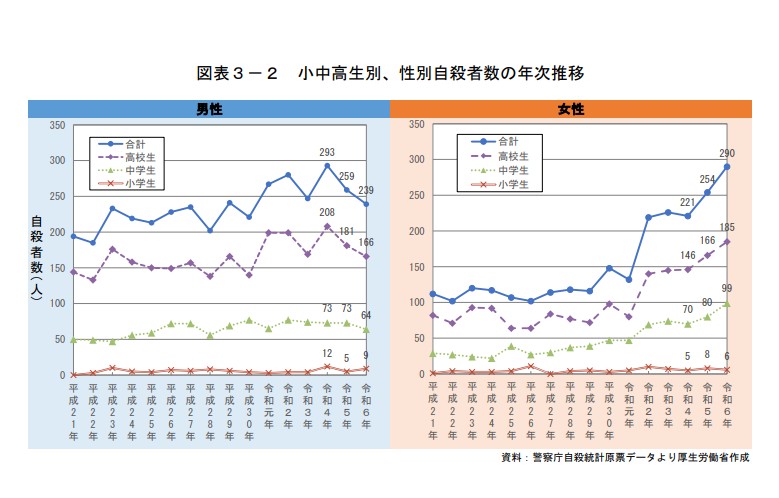

自殺した児童・生徒の内訳は、高校生が349人と全体の約70%を占め、中学生が163人、小学生が15人であった。また、性別では男子が239人と前年より減少した一方で、女子は288人と増加している。特に女子中学生および高校生の増加が顕著であり、中学生女子は前年より19人増加して99人、高校生女子は17人増加して183人となった。

自殺の主な原因と背景

厚生労働省の調査によれば、自殺の主な原因として学業や進路への不安(349件)、うつ病などの精神的な健康問題(284件)、家庭内問題(148件)が挙げられている。また、SNSやオンライン交流に関連するトラブルも一定数存在している。

全体的な自殺者数の減少と子供の自殺の増加

令和6年の日本全体の自殺者数は2万268人で、前年より1569人減少し、統計が開始された1978年以来2番目に低い水準となった。しかしながら、児童・生徒の自殺者数は増加しており、特に若年層への対策が急務であることが明らかになった。

原因不明が6割 背景把握の限界

令和4年度の文部科学省の調査によれば、自殺した児童・生徒の背景について「不明」とされるケースが全体の62%に上る。この「不明」の多さは、個々の自殺事案に対する詳細な調査が不足していることを示している。都道府県教育委員会による「詳細調査」は全体の4.6%に過ぎず、弁護士や心理職など外部専門家を含む調査は極めて限定的である。

また、自殺要因として「家庭不和」「進路問題」「友人関係での悩み」などが挙げられる一方、それらがどの程度影響しているか具体的なデータは乏しい。このような状況では、真の原因を特定することは困難であり、対策も効果を発揮しにくい。

こども家庭庁の取り組みと課題

こども家庭庁は「こどもの自殺対策緊急強化プラン」を策定し、自殺危機対応チームの設置や相談窓口の強化などを進めている。しかし、この取り組みは全国展開を目指している段階であり、現場で十分に機能しているとは言い難い。さらに、SNSを活用した相談体制や「SOSの出し方教育」なども推進されているが、自殺者数増加という結果を見る限り、実効性に疑問が残る。

原因特定なくして効果的対策なし

令和6年に児童・生徒の自殺者数が過去最多となったことは、日本社会全体に深刻な課題を突きつけている。こども家庭庁や関係機関による対策は重要ではあるものの、「本当の原因」に積極的に迫れていない可能性が高い。政府は施策を強化するだけでなく、原因分析そのものを見直し、より実効性の高い対策につなげる必要がある。この問題解決には、社会全体で子供たちを支える仕組みと環境づくりが欠かせない。

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。