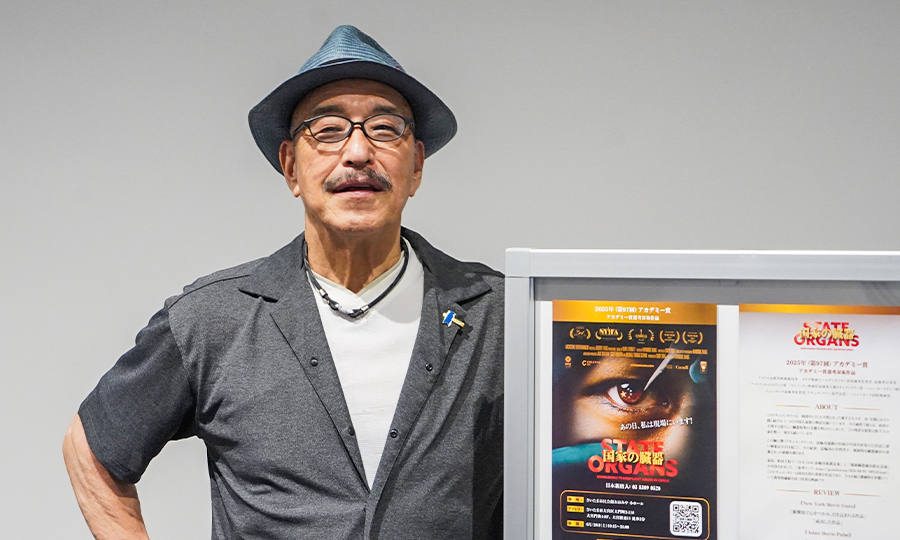

ドキュメンタリー映画『国家の臓器』が28日、埼玉県大宮市で上映された。鑑賞後、映画監督の野伏翔氏は本作について「非常によくできたドキュメンタリー作品だ」と高く評価した。

『国家の臓器』は中国で現在も行われている生きた人間から強制的に臓器を収奪する「臓器狩り」をテーマにしたドキュメンタリーだ。

2020年、北朝鮮の拉致問題をテーマにした『めぐみへの誓い』を手掛けた野伏監督は、ドキュメンタリー『国家の臓器』が実写映像と再現シーンが巧みに組み合わされ、自然風景や音楽が効果的に用いられている点を指摘し、「映像表現と芸術性の両面で非常に完成度が高い」と述べた。

証言が映す臓器収奪の実態

特に、臓器移植に関与した関係者や軍関係者の証言を収録した点について、「非常に意義深い」と評価。「手術を行った側や軍の関係者からの証言を映像化できたのは、制作者の長年にわたる努力の賜物だろう」と語り、製作の労苦に思いを寄せた。

本作は、逮捕された後に失踪した2人の若い法輪功学習者の行方を追う家族の過酷な旅を軸に、7年にわたる取材・制作の末に完成。多数の被害者や関係者へのインタビューを通じて、中国共産党(中共)による良心の囚人を対象とした組織的な生体臓器収奪の実態に迫っている。

特に、本作で初めて公開された中国人医師による内部告発の証言は、衝撃的な事実を浮き彫りにしており、映像を見る者に現在も中国のどこかで行われている暴虐を思い起こさせる。

中共による生体臓器収奪の疑惑は、2006年に初めて国際的に公表され、世界的な注目を集めた。2019年6月、ロンドンで開催された民間法廷「中国人民法廷(China Tribunal)」は、中共が法輪功学習者などの良心の囚人を対象に大規模な生体臓器摘出を行っていると結論付けた。この行為は人道に対する罪および拷問罪に該当するとし、強く非難した。

人間性の核心に触れる証言

野伏監督が最も印象に残った場面として挙げたのは、ある医学生がインターン中に手術に立ち会わされた場面だ。その学生は、「患者の目をくり抜け」と命じられたが、対象者と目が合い、「どうしてもできない」と摘出を拒否した。

野伏監督はこの証言に深い感銘を受け、「共産党側にも良心を持った人間が確かに存在したことを示す、非常に象徴的な場面だ」と語った。加えて、その人物が現在、自ら名乗り出て証言していることに対しても、大きな勇気と良心を感じたと述べた。

映像・音楽の完成度と課題

また映像で特筆すべき点として、東北地方の雪原を記者が走る再現シーンや、全体に流れる音楽の質の高さをあげ「一般の観客が観ても十分に鑑賞に堪える作品であり、芸術性とメッセージ性の両立に成功している」と評価した。

また、監督の手法について「事実を的確に伝えながらも、観る者の感情に訴える点で非常に優れている」とコメントした。一方で、構成面には課題もあると指摘。「中国側の視点や反論が描かれておらず、『なぜ中国がこのような行為を行うのか』という説明がなかった点は残念だった」とし、日本人としてその背景にも触れてほしかったと述べた。

「1本の映画が100万件の記事よりも力を持つ」

映画という表現形式について、野伏監督はその影響力の大きさを強調。「100万件の記事よりも、1本の映画の方が記憶に残る」と述べた。特に、本作が劇映画として再構成された場合には、「笑いや涙を通じて、さらに多くの人々の心に訴えることができる」と述べ、劇映画化の可能性にも言及した。

野伏監督は、法輪功学習者からの生体臓器摘出について「今もなお続いている残虐行為であり、人間がすることではない。まさに悪魔の所業であり、決して許されてはならない」と厳しく非難した。

そして、「たとえ少しずつであっても真実を伝えることには大きな意味がある」とし、本作が日本各地で上映されることによって、より多くの日本人が中共による人権侵害の実態に目を向ける契機となることを願っている。

最後に、国際社会と連携し、このような蛮行を終わらせるために「何ができるのかを、観た人それぞれが真剣に考えてほしい」と訴えた。

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。