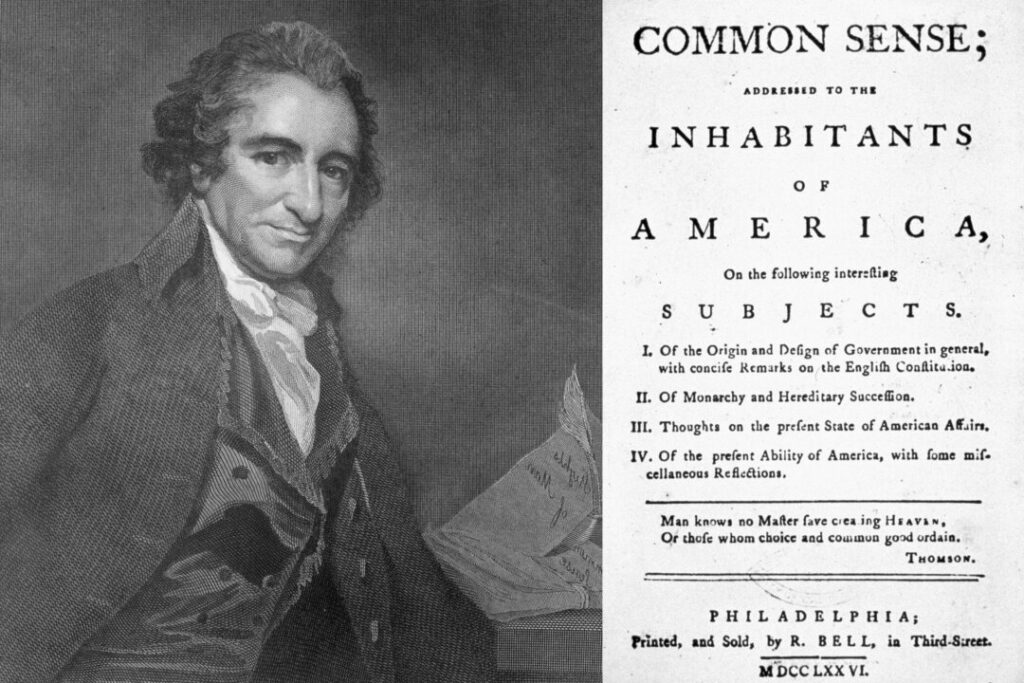

この週末、私はトマス・ペインの『コモン・センス』に改めて向き合い、重い気持ちで過ごした。1776年1月に刊行されたこの小冊子は、印刷が需要に追いつかないほど読まれ、文字通り当時の社会に拡散していった。今日で言えば「バイラル現象」だったと言える。

驚くべきことに、この本は今月で発表から250年を迎える。数か月後に起草される独立宣言の思想的基盤を形づくった文章だった。

ペインは「米国の大義は、多くの点で全人類の大義である」と書いた。その大義とは自由と独立であり、人々が自らの問題を自ら処理する権利と能力を踏みにじろうとする勢力による抑圧から解放される権利だった。

この小冊子は世論を動かし、イギリスからの独立を求める流れを決定づけた。しかし、私が「身が凍る思い」と表現したのは、そこに描かれた理想と、現在の米国の姿との隔たりがあまりにも大きいからだ。

『コモン・センス』を貫く思想は一貫していた。専制は二度と許されてはならず、暴政は旧い世界の遺物である。残された問いはただ一つである。それは「いつ、どうやって打倒するか」だった。

ペインの答えは明確だった。今しかない。先延ばしは破局を招くだけだ。

結果として革命は実現し、英国は敗れ、米国が誕生した。自由は避難所を得た。時代が一新されたかのように、希望に満ちていた。やがて一世紀後には、多くの国家が「米国になりたい」と願った。旧来の君主制は揺らぎ、「米国の世紀」が到来する。

中産階級は力を持ち、人々の寿命は延び、生活水準は飛躍的に向上した。技術革新が社会を変え、かつてない成果が次々と生まれた。自由は人間の精神を解き放ち、創造を促し、国際社会そのものを変えていった。

その後、何かが再び変わった。いつだったのか。南北戦争の頃かもしれない。第一次世界大戦の頃かもしれない。あるいはフランクリン・ルーズベルト大統領と世界恐慌がそれを定着させたのかもしれない。もしくは第二次世界大戦の惨禍が転機だったのかもしれない。9・11同時多発テロへの対応までは、自由がまだ守られるのではないかという期待もあった。だが冷戦後のあの転換点を越えてからは、もはや後戻りできなくなった。

振り返れば、新型コロナへの対応がそれほど衝撃的であるべきではなかったのかもしれない。国民はまるで医療実験の被験体のように扱われた。いま本当に危ういのは、誰もが自由そのものを鈍らせることに加担してしまっていることだ。外出禁止令、小規模事業や学校の閉鎖、宗教行事の事実上の停止、強制的な社会的分断、数十兆ドル規模の資金流出、そして実験的なワクチンの事実上の義務化などを経て、専制が後退したことは安堵だった。

しかし、それだけで十分なのか。本当に求めるべきはそれだけなのか。いまこそトマス・ペインの『コモン・センス』を読み直し、本来の理想を思い出す時ではないか。ペインが最も恐れ、生涯をかけて戦ったはずの専制が、いま目の前にある。

新たな政権が権力を握り、官僚機構を見直し、政府をそれを動かしてきた産業界の利害から切り離し、失われたものの多くを取り戻すと誓っている。これは既存体制に対する敵対的買収に等しい。だが道のりは遠く、実際にはまだ始まったばかりだ。

真の再生に何が必要かを理解するうえで、『コモン・センス』は欠かせない。この小冊子を読めば、否応なく伝わってくるメッセージがある。それは「いまがその時だ。もはや待つ余地はない」ということだ。

こうした古典を再読するたびに、新たな発見がある。前には気づかなかった点、当時は受け止めきれなかった意味が見えてくる。今回読み直し、ペインがまるで「いまの私たち」に語りかけ、周囲で起きている現実を直視する勇気を与えようとしているように感じられた。

私は、米政治がどん底に落ち込んでいくなかで、この文章の白熱したレトリックを体感した。私たちはいまも税金を払い、規制当局に従っている。しかし、その見返りに何かを得ているという幻想は、すでに剥ぎ取られてしまった。むしろ、無駄遣いと不正は例外ではなく常態になっているように見える。実際、世論調査で政府を信頼していると答えた人はわずか17%にすぎない。

これは、私たちがリヴァイアサンの終末期に生きていることを示唆している。ペインが激しく批判した体制とよく似た時代だ。かつて不可欠とされ、文明の礎と称された巨大な権力構造は、日を追うごとに滑稽さを増している。

トランプ政権が権力を握っているが、ワシントンの誰もが彼らをよそ者、侵入者、招かれざる客、次の選挙で追い出される一時的な管理者とみなしている。実際にそうなるかもしれないし、ならないかもしれない。だがいずれにせよ、支配のくびきを振り払おうとする闘いはまた繰り返されるだろう。

その一方で、小規模事業を中心とする民間の企業活動は変わらず続いている。人々に商品とサービスを提供しながら、ワシントンの奇行をできるだけ無視しようとしている。

トマス・ペインはこの問題をまっすぐに突いた。

「社会はどの状態にあっても祝福である。しかし政府は、最善の状態であっても必要悪にすぎず、最悪の状態では耐え難い存在となる。政府がない国で予想されるのと同じ苦しみを政府によって味わうならば、私たちの不幸は、苦しみの手段を自らが提供しているという認識によって一層深まる」

ペインは、まさにその瞬間が来たと見抜いていた。彼は人々に支配者に立ち向かうよう呼びかけたが、神話とは異なり、戦争や流血を求めていたわけではない。彼が求めたのは、権力にしがみつく不正な統制者を追い払うことだった。彼はイギリスの支配を終わらせようとした。それは必ずしも戦争を意味しない。支配者が自ら退くなら、平和裏に達成できる。

これを「ペインの計画」と呼んでもよい。

結局のところ、当時もいまも、鍵は私たちにある。私たちは日々あらゆる方法で、抑圧者への依存から自らを切り離していくべきだ。18世紀の知の巨人たちが夢見た自由を、現実のものにできる。実際、多くの人々がすでにそうしている。

ペインの著作には、彼が世界に初めて到来したと考えた革命的思想が見られる。それは「自由主義」、より正確には古典的自由主義だった。彼の表現はとりわけ急進的だったが、その核心は、世界を真に解放した世代の思想を集約していた。

その考えとは、社会には上から指図する支配者は不要だということだった。宗教を与える公的教会も、秩序をもたらす王も、外交を管理する君主もいらない。優先順位を定める中央計画も必要ない。ましてや数百もの官庁など不要だ。それなのに、トランプがいくつかの機関を閉鎖しようとすると、メディアは耳をつんざくほどの非難を浴びせる。

ペインのビジョン、自由の大義を全面的に再始動させたいという燃えるような情熱を、いま取り戻せたらどれほどよいだろう。ペインは『コモン・センス』の第2版を、次のような団結の呼びかけで締めくくった。

「ゆえに、互いを疑念の目で見つめ合うのではなく、隣人に心からの友愛の手を差し伸べよう。忘却の行為のごとき結束して一線を引き、過去の対立を埋葬しよう。ホイッグもトーリーも消え去り、私たちの間に響く名はただ一つ、善き市民、率直で断固たる友、そして人類の権利と自由で独立した米国の擁護者であれ」

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。