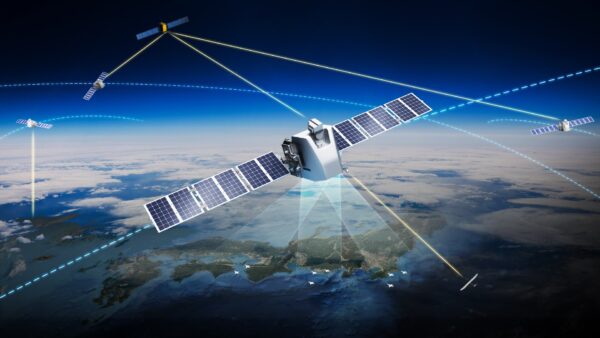

防衛省統合幕僚監部は2025年6月30日、公式SNSを通じて、6月27日および28日にオホーツク海、日本海、東シナ海において領空侵犯のおそれがあったため、航空自衛隊北部航空方面隊などの戦闘機が緊急発進し、対応したと発表した。防衛省・自衛隊は「今後も日本の領域と国民の平和な暮らしを守るため、24時間365日体制で万全を期す」としている。

今回の発表は、近年日本周辺空域で中国やロシアなどの軍用機による活動が活発化している状況を背景としている。2024年度の緊急発進(スクランブル)回数は704回にのぼり、前年より増加した。緊急発進の対象となった国・地域の割合は中国機が約66%、ロシア機が約34%とされている。また、北部航空方面隊は年間152回の緊急発進を実施しており、オホーツク海や日本海など北方空域での対応が多いことが分かる。

領空侵犯とは、外国の航空機が日本の領空に無断で侵入する行為を指す。防衛省・統合幕僚監部は領空侵犯や特異飛行の事例について、公式ウェブサイトや報道発表資料でまとまった形で定期的に公表している。今回のSNSでの発表では「領空侵犯のおそれ」とされ、実際の侵犯があったかどうかは明らかにされていない。

過去の事例では、ロシアや中国の軍用機が日本周辺空域を飛行し、自衛隊機が警戒・監視のため緊急発進するケースが多い。特に中国やロシアの爆撃機や偵察機が日本海や東シナ海を長距離飛行する事例が増えている。

防衛省統合幕僚監部の2025年4月10日付報道発表によれば、2024年度には中国のH-6爆撃機やロシアのTu-95爆撃機による日本海、東シナ海、太平洋にわたる長距離の共同飛行が複数回確認されている。また、ロシアの爆撃機や哨戒機が日本海を広範囲に飛行し、中国の偵察型無人機も東シナ海から太平洋にかけて往復飛行する事例が増加している。特に中国無人機の活動は前年度の約3倍に増えており、情報収集機に対する緊急発進も増加傾向にある。

2024年11月30日には、中国のH-6爆撃機2機とロシアのTu-95爆撃機2機が沖縄本島と宮古島の間を通過し太平洋まで飛行、その後反転して再び東シナ海へ戻る長距離共同飛行を実施したことが防衛省から公表されている。これらの爆撃機には中国の戦闘機や空中給油機が随伴し、軍事的な連携強化が顕著であるとされている。

さらに、防衛省は中国とロシアの爆撃機や情報収集機による日本周辺空域での活動が「活発化」しており、緊急発進回数や特異飛行の公表件数も増加傾向にあると説明している。2019年以降、こうした共同飛行は定期的に行われており、2024年度もその傾向が続いている。

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。