1989年6月4日、中国・北京の天安門広場で、民主化を求める学生や市民による大規模なデモが発生した。数週間にわたる抗議活動は、中国共産党(中共)政権の武力鎮圧により終結。死傷者数は1989年6月5日付の極秘公電で、当時のアラン・ドナルド駐中国英国大使が、中国軍による殺害の犠牲者は少なくとも1万人に上ると報告しているが、中共政権から公式な数字は公表されていない。

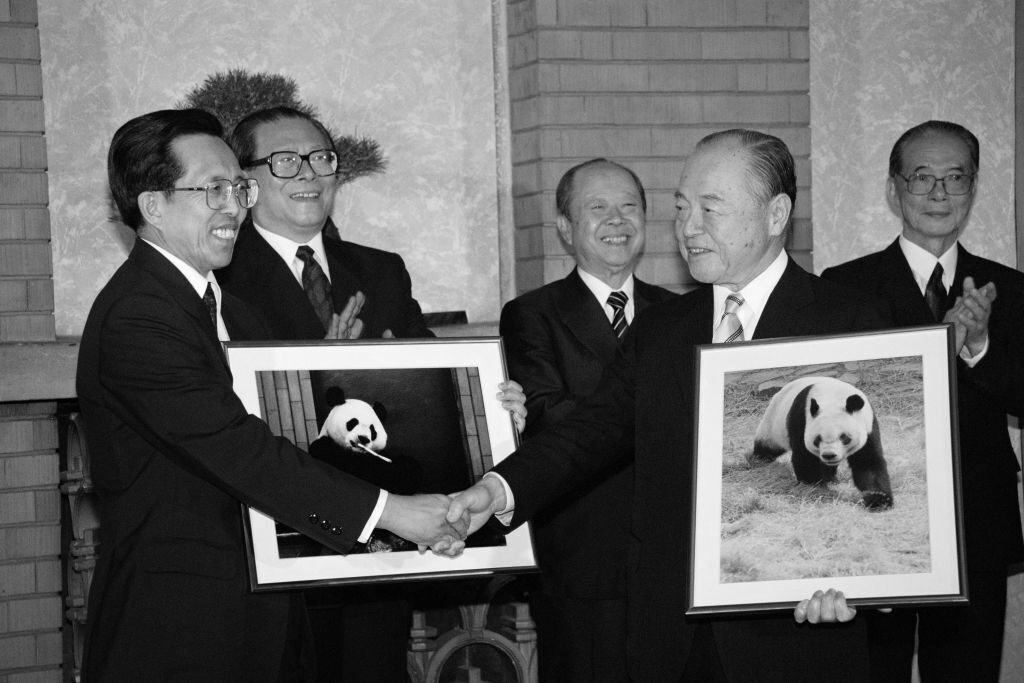

この事件は国際社会から強い批判を招き、欧米諸国は中共政権に対し経済制裁や外交的圧力を課した。一方、日本は比較的早期に中国との関係修復を優先した。1990年に円借款を再開し、1992年には中共党首(当時)江沢民の訪日を国賓として受け入れた。

武力鎮圧を支持しトップに

江沢民は1989年の天安門事件後、同年6月に中国共産党総書記に就任し、1993年に国家主席に選出された。当時の最高指導者だった鄧小平が天安門事件での民主化運動の武力鎮圧を主導し、江沢民は上海市党委書記としてその方針を支持したことが選出の一因となった。

1999年からは江沢民が主導した法輪功への弾圧を含む人権問題が国内外で批判された。また、江沢民は1990年代にいわゆる愛国教育を強化し、中共側の見解を強調した「日本のアジア侵略史観」を使って反日教育を推し進め、日中関係に影響を与えた。一方で中国は経済改革を推進し、2001年のWTO加盟などによって国際的な地位を高めた。

中国の孤立を助けてしまった日本

天安門事件後、日本は中国との関係修復を優先し、1990年に円借款(約4700億円、1988~1992年)を再開、1992年に江沢民の訪日を受け入れた。この対応は中国の経済成長(1990年代のGDP年平均10%、世界銀行データ)を後押しした。

当時の日本政府と経済界は、中国国内の人権問題を明確に批判することを避け、これを中国の「内政問題」と位置づける姿勢をとった。西側諸国が民主主義や人権の観点から制裁を重視したのに対し、日本は経済的利益と地域の安定を重視し、「関与を通じた変化」を模索する現実路線を選んだのである。

日本の経済界もこれに追随する形で、自動車や電子部品などの分野で中国市場への投資を拡大。たとえば、トヨタは1990年代初頭から中国での生産拠点設立を進め、コスト削減と市場シェア拡大を実現。一方、日本の技術や資本の流入は、中国の「改革開放」を加速させ、インフラ整備や工業化を促進した。世界銀行などのデータによると1990年代の中国のGDP成長率は年平均約10%で、日本の支援がその一因となった。

中国経済「世界第2位」へ

しかし、この関係強化は日本に複雑な影響をもたらした。2010年、中国のGDP(約5.9兆ドル、IMFデータ)が日本(約5.5兆ドル)を抜き、世界第2位の経済大国に浮上。造船や鉄鋼では、中国の低コスト生産と政府補助により、日本企業の一部が市場シェアを失った。(例:日本製鉄の粗鋼生産量は2000年代後半から減少傾向)同時に、日本企業は中国市場での収益拡大やサプライチェーンの効率化を享受し、2023年の日中貿易額は約3千億ドルに達した。

日本の対中支援は経済的優位性の低下を招いた側面がある一方、相互依存を通じて両国に利益をもたらした部分もあった。

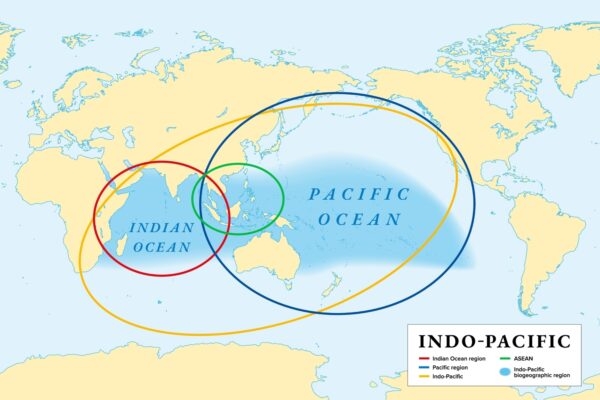

現在、米中対立の激化や中国の内外政策が国際社会の反発を招いている。新疆ウイグル自治区や香港、チベットでの人権問題、人工島建設するなどの南シナ海での領有権主張、WTOによる鉄鋼関連訴訟など経済分野でのダンピングや知的財産権侵害の疑惑が、欧米を中心に批判を集めている。

しかし、こうした中でも日本は制裁や軍事力による対抗よりも、再び、相手国をソフトパワーで理解させ、段階的に協力関係を築いていく「関与外交」を模索している。

日本経済団体連合会(経団連)など経済界も中国市場の重要性を強調しており、日本貿易振興機構(JETRO)によると2023年の対中直接投資は約120億ドルに上った。日本政府・経済界は現在も中国の人権問題に対する明確な批判を避けており、表向きには懸念を表明しつつも、実際には経済的利益を優先する姿勢を崩していない。

人権弾圧より経済利益を優先

新疆ウイグル自治区における強制労働や同化政策などの深刻な人権侵害に対しても、日本企業の多くは自社サプライチェーンにおける関与の有無を十分に確認せず、人権デュー・ディリジェンスへの取り組みは欧米諸国と比べて著しく遅れていると指摘されている。政府としての対応も、経済安全保障の枠組みは強化されつつあるものの、人権に関する法的規制や企業への具体的な義務付けは依然として弱いままである。

天安門事件後の対応と同様に、現在の中国に対しても、日本は人権状況を「内政問題」とみなし、過度な圧力を避けている。こうしたアプローチは短期的には実利をもたらす一方で、長期的な国際的信頼や価値観外交の方向性に矛盾をもたらす可能性も否定できない。

現在、中共の人権問題はさらに大きな問題となっている。日本は今までと変わらぬ関与路線を続けることで、同じ轍を踏み続けることになるのか、それとも教訓を踏まえた新たな道を切り拓けるのか。今、冷静な判断と明確なビジョンが問われている。

ご友人は無料で閲覧できます

ご友人は無料で閲覧できます Line

Line Telegram

Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。