低塩は本当に体にいい? 塩と健康の意外な関係

「減塩=健康」と思い込んでいませんか。塩を減らしすぎることで起こり得る不調を、中医学と最新研究の両面から解説。体質に合った“正しい塩の摂り方”を見直すヒントが詰まっています。

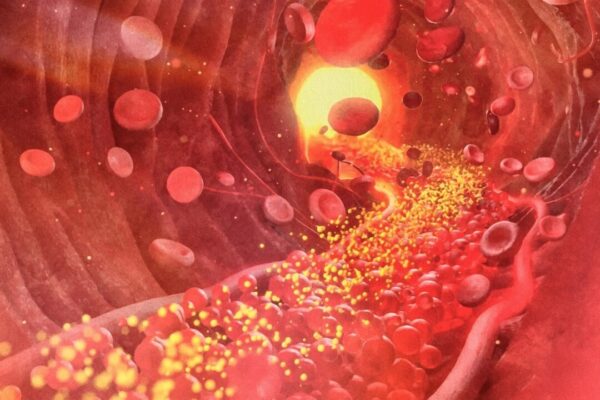

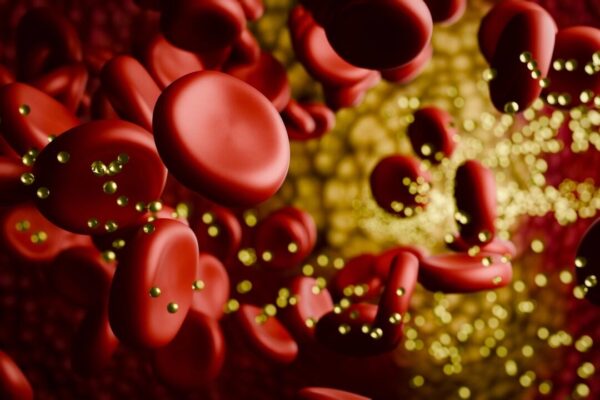

糖だけではない がんが使う「代替燃料」と新たな治療戦略

がん細胞は糖だけでなく、脂肪やアミノ酸など複数の燃料を使い生存します。研究者は、この代謝の柔軟性を断つ新たな治療戦略に注目しています。

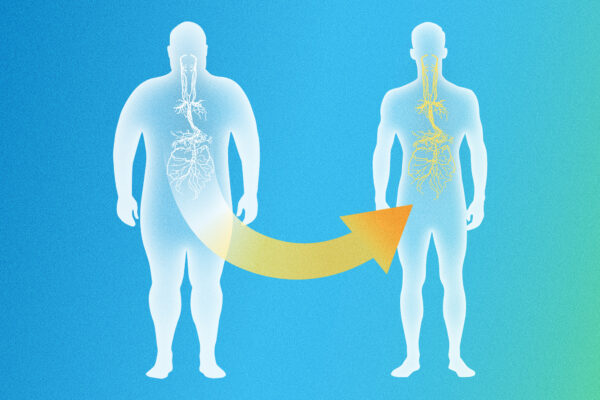

ケトダイエット&間欠的ファスティングによる代謝改善ダイエット

減量の先にあるのは、代謝の立て直し。ケトで体を切り替え、間欠ファスティングで整える――専門医が語る正しい順序と実践のコツを解説。

冷え・太りにくい体質を変える 陽気と代謝の整え方

むくみ太りや代謝低下の背景には「陽気不足」があります。中医学の視点から、胃腸を整えて陽気を高め、太りにくい体質をつくる食事・習慣・注意点を解説します。

疲れやお腹の張りは肝臓のSOS? 脂肪肝を立て直す実用ガイド

疲れやすさやお腹の張りは、肝臓からの静かな警告かもしれません。自覚しにくい脂肪肝の仕組みと、食事・生活習慣で改善を目指す具体策を専門家の視点で解説。今から守りたい代謝の要を学べる実用ガイドです。

ストレスと腸のつながり:不安が体重増加を招く理由とその対処法

ストレスで太りやすくなるのは、気のせいではありません。不安が腸とホルモンを乱し、体重増加を招く仕組みを解説。現代医学と中医学の視点から、悪循環を断つ実践的ヒントを紹介します。

インスリンは味方か敵か 女性の体で起こる二重の働き

女性は思春期・妊娠期・更年期にインスリン抵抗性が高まりやすい。体の変化を理解し、食事や生活習慣を整えることで、生涯の代謝バランスを守ることができる。

食べても疲れが取れない体の正体 中医学で見るインスリンと脾の関係

食事をしても力が湧かない原因は、インスリンだけでは説明できないかもしれません。中医学の「脾気不足」という考え方から、代謝とエネルギー低下の正体に迫ります。

症状ではなく 根本的な原因を治療する

薬で症状を抑えるのではなく、体が発している本当のメッセージを聴くこと。個人の健康から国家の機能不全までを「根本原因」という視点で読み解く評論です。

そのストレス、毎日の水分不足が原因かもしれません

1日の水分摂取が少ない人は、プレッシャー時にストレスホルモンが最大50%上昇。脱水は気づかないうちに心身の負担を増やしている可能性があります。

光、運動、睡眠が代謝を促進する仕組み

光・運動・睡眠といった日常の習慣が、薬以上に代謝を左右する――そんな最新知見が示されています。自然のリズムに合わせるだけで体が変わる理由とは。

腸内細菌はどのように食欲と体重に影響するのか

腸内細菌は食物繊維から短鎖脂肪酸を作り、GLP-1やレプチンを介して食欲と血糖を調整します。超加工食品を減らし、多様な植物と発酵食品で腸を整えよう。

痩せすぎは寿命を縮める? 最新研究が示す意外な真実

痩せているほど健康? 実はその逆かもしれません。最新研究が示すのは、「痩せすぎのほうが太りすぎより早死にしやすい」という意外な真実。

「正常」を再考:本当の代謝健康とは

代謝健康は体重やBMIだけでは測れません。血糖・血圧・脂質・筋肉量などのバランスこそが鍵。食事・運動・生活習慣の積み重ねで、代謝の柔軟性を高め、慢性疾患を遠ざけることができます。

“食べる点滴”で季節を乗り切る 甘酒のやさしい効能

立秋を過ぎても残る暑さと乾燥から身を守る、甘酒サラダのレシピを紹介。気と潤いを補い、胃腸を整える発酵の力で、季節の変わり目の不調をやさしくケアします。

悪玉コレステロールだけでは足りない! 心臓を守る新指標とは

LDLだけを見ても心臓病は防げない。粒子の特性やトリグリセリド・HDL比、代謝健康の改善がカギ。食事・運動の見直しで心臓を守る新戦略。

肝臓と膵臓が静かに「脂肪化」――こうすれば内臓脂肪を減らせる

肝臓と膵臓に脂肪が蓄積すると、糖尿病やがんのリスクが上昇。食事・栄養・運動・睡眠の改善で脂肪化は逆転可能。今すぐできる対策法をまとめました。

人工甘味料が心臓病リスクを高める可能性 インスリン上昇の影響

最新の研究で、アスパルテームがインスリン分泌を促し、心臓病のリスクを高める可能性が示唆されています。人工甘味料の長期的影響について、詳しく解説します。

体と脳に効果的な運動のメリットとは

運動が心と体に与える驚くべき効果を紹介。健康維持や脳の活性化に役立つ運動の種類と、そのメリットをわかりやすく解説します。

オゼンピック以上? 迷走神経を刺激して減量する新アプローチ

迷走神経が代謝をコントロールし、減量にも影響を与える?自然なバランスを整える刺激療法と最新の減量薬を比較し、健康的な体重管理の可能性を探ります。

インスリン抵抗性の危険性 31種類の病気との関係とは

インスリン抵抗性は多くの病気と関係があり、早期発見が重要です。運動や食事で改善可能な方法を紹介します。

片頭痛の謎に迫る! 代謝障害との意外なつながり

片頭痛の予防と改善には食事が鍵かもしれません。代謝やエネルギー管理を通じて、症状を軽減する方法を探りましょう。

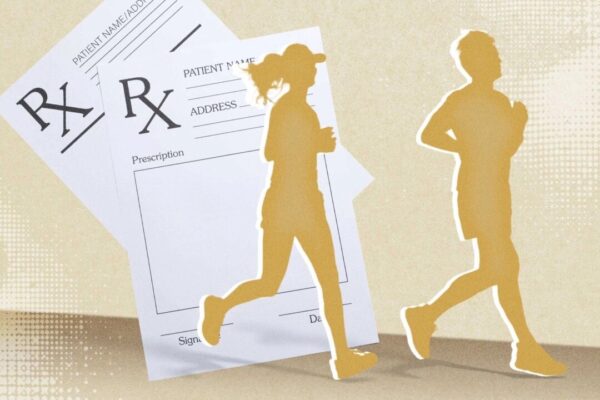

運動処方がもたらす体と心への効果とは

運動の重要性を医師が積極的に伝え、治療法の一環として運動を処方する時代に。運動が心身の健康に与える影響について、専門家の見解を紹介します。

植物性食品でコレステロールが急上昇することも?

植物性食品がコレステロールに与える影響とは?ハーバード医学生が自らの体験から示す個別化栄養学の重要性と、健康法の新しいアプローチ。

『クルクミン』炎症を抑え、痛みや関節のトラブルを和らげる「体の消防士」

クルクミンは、炎症を抑え、関節痛や認知機能向上に効果がある「黄金のスパイス」です。ウコンの持つ驚くべき健康効果を知り、日々の食事に取り入れる方法を紹介します。

寒さとインスリン感受性の関係を解明 震えることで健康改善?

寒冷環境で体が震えることで、インスリン感受性が高まり、肥満に関連する代謝問題が改善する可能性がある最新の研究結果をご紹介。健康維持に役立つ新しいアプローチです。

座り仕事の救世主! おすすめエクササイズ6つ

長時間の座りっぱなしが健康に与える影響と、そのリスクを軽減するための簡単で効果的なエクササイズをご紹介。日常に取り入れて、体をリフレッシュしましょう。

酸性とアルカリ性のバランスが崩れたときに起こる病気

酸性食事が健康に与える影響について深く掘り下げた最新研究を紹介。体のpHバランスが乱れると、病気や不調を引き起こすリスクが増加することがわかりました。

ハーバード新研究が発表!慢性疾患予防に最適な果物と野菜ランキング

ハーバード大学の最新研究が、果物や野菜の健康効果をランキング化。リンゴやほうれん草が慢性疾患のリスクを低減する一方、フライドポテトなどは逆効果に。気づかぬうちに偏食に偏りがちな社会ですからね。体に聞いても、すねて答えない場合がありますから、その時は「野菜ランキング」を参考に!